沖縄県における経済振興策と経済特区の形成

国際部 元山 純一郎

2年前から外国政府の職員を対象としたJICAの研修業務に従事しており、その活動の一環として日本における経済特区や工業団地の開発について説明を行うために沖縄県を訪問する機会があった。ご存知のとおり沖縄県には多くの米軍基地があり、県民は多くの負担を引き受けつつ日本の安全保障面で大きな役割を果たしている。国は本土復帰の1972年から2001年まで、沖縄振興特別措置法を準拠法して本土との格差是正を目的に沖縄振興開発計画が第1期から第3期まで実施してきた。この期間にはインフラ整備などを中心に国主導の振興策が実施されている。その後は3K(観光、公共事業、基地)に依存した経済構造から民間主導の自立型経済の構築を目的とした第4期沖縄振興計画が策定され実施されている。

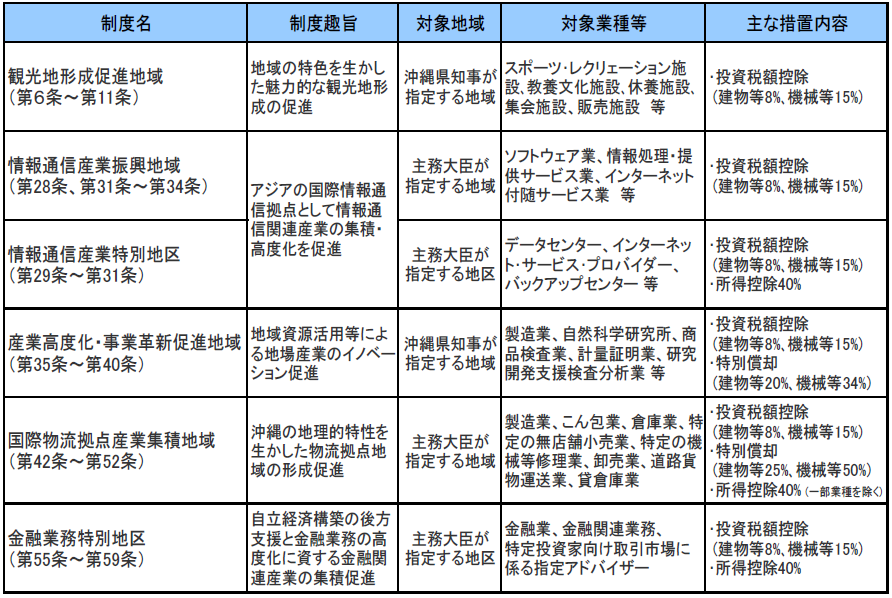

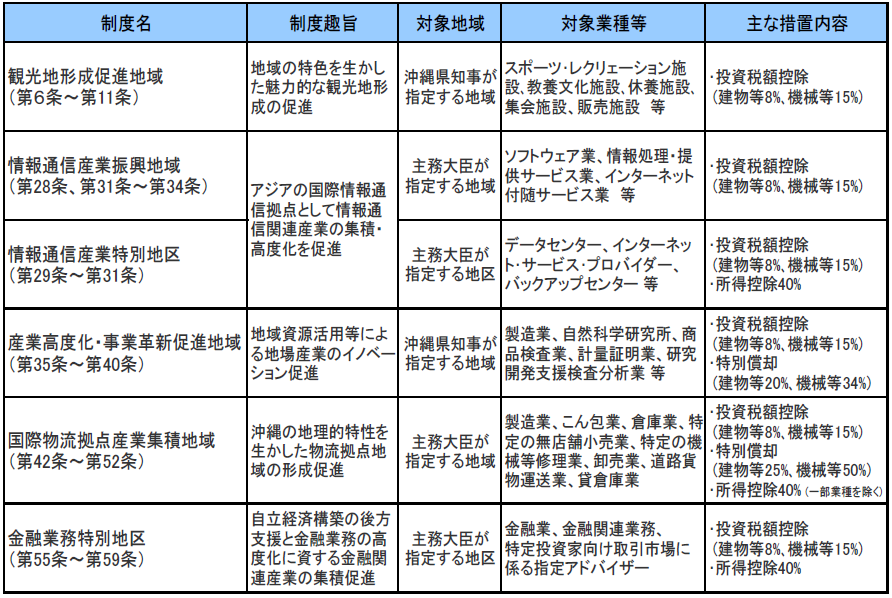

第3次沖縄振興開発計画においては経済面での振興を図るために、情報通信産業振興地域の創設(1998年4月)、観光振興地域の創設(1998年4月)、特別自由貿易地位の創設(1999年3月)、情報通信産業特別地区の創設(2002年4月)、金融業務特別地区の創設(2002年4月)、産業高度化地区の創設(2002年4月)等が行われている。

図1:沖縄県における振興計画の流れ

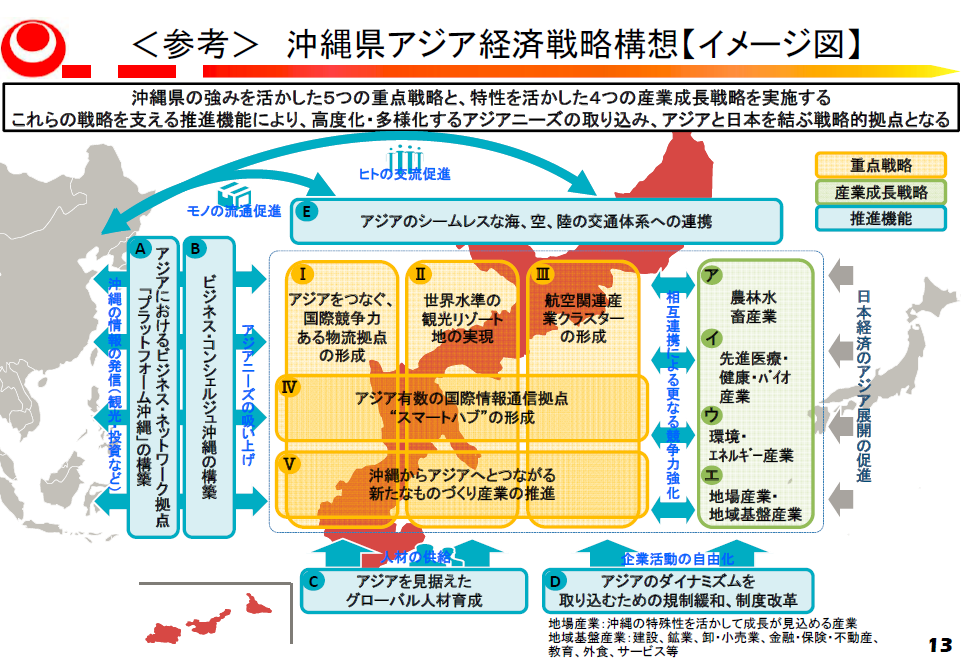

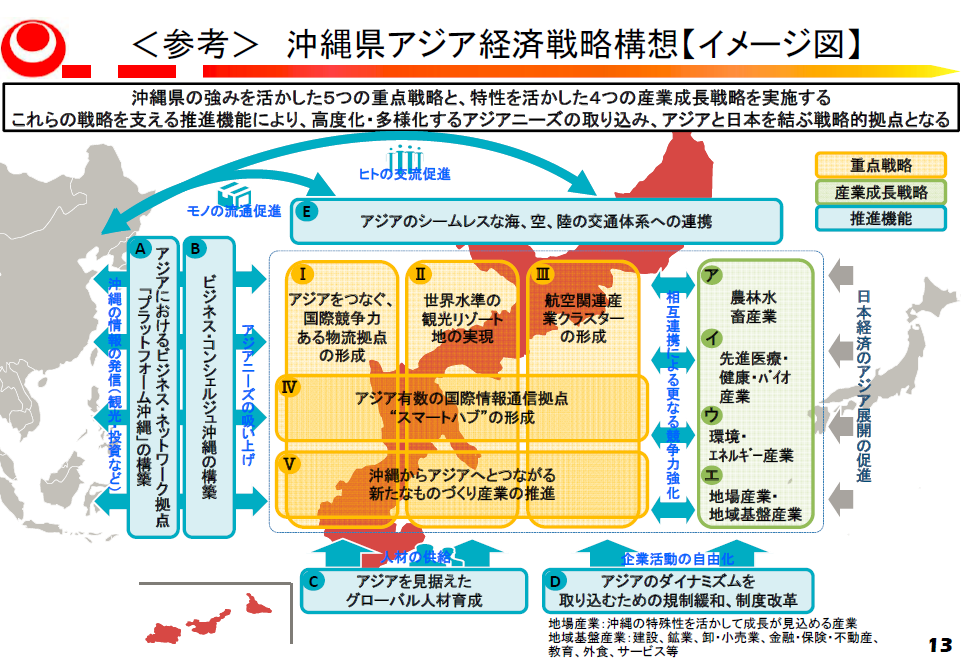

出典:「沖縄の観光と経済」 大角玉樹

一方、2013年にはそれまでの国主導の振興計画から沖縄県が主体となって立案された沖縄振興計画(沖縄21世紀ビジョン)が策定されている。同ビジョンの基本計画では、「日本と世界の架け橋となる強くしなやかな自立型経済の構築」が施設展開の基軸として設定されており、その重要戦略として、①アジアをつなぐ国際競争力のある物流拠点の形成、②世界規模の観光リゾート地の実現、③航空関連産業クラスターの形成、④アジア有数の国際情報通信拠点“スマート・ハブ”の形成、⑤沖縄からアジアへとつながる新たなものづくり産業の推進、が掲げられ、農林水産業、先進医療・健康・バイオ産業、環境・エネルギー産業、地場産業・地域基盤産業、の振興を行うとしている。これらの政策体系を示したイメージ図は以下のとおりである。

図2:沖縄県のアジア経済戦略構想図

出典:沖縄振興計画(沖縄21世紀ビジョン)基本計画 沖縄県

こうした経済振興政策により実施された具体的な事業内容は以下のように整理されている。

表1:沖縄県における産業振興政制度と対象業種、支援策等

出典:「沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)」資料編

こうした施策により沖縄県の産業振興は着実に成果を挙げつつある。沖縄県中部にある経済特区の「国際物流産業集積地域うるま・沖縄地区」や名護市の「経済・金融活性化特区」では、法民所得税40%控除をはじめとした税制優遇措置や補助金制度を設けて製造業や情報産業、輸出型産業などの誘致を進めている。こうした施策の成果は徐々にでてきているが、そのすべてに触れることは紙面の制約から難しいため代表的な2分野について概要をまとめてみたい。

(1)国際物流拠点を中心とした加工交易型産業の振興

沖縄がアジア・西太平洋地域の中心に位置するという地理的な優位性を活かした加工交易型の産業振興を図るもので、その基盤インフラとなるのが那覇空港と那覇港である。那覇港では、国際コンテナターミナルや総合物流センターの整備が進められている。那覇空港は24時間の営業が認められており、その一部には特別自由貿易地域(現在は国際物流拠点産業集積地域と呼称)が設けられ全日空の航空貨物ターミナルが置かれている。そのビジネスモデルは、「国内各地から集められた航空貨物を那覇空港へ集積し仕分けを行った後に、深夜に貨物専用機で主要なアジア拠点都市へ運び翌朝には納入を行う」ものである。また、同地域にはヤマト運輸も拠点を設けておりANAとの協力により国際宅急便や国際間小口航空貨物の配送ビジネスを展開している。

こうした航空貨物の物流システムを利用して、某大手電機メーカーは修理用パーツのデポの運営をヤマト運輸に委託している。これによりアジア各地にあったデポを沖縄に集約することで経費の削減に繋げているということである。また、ヤマト運輸が管理する保税地域では某化粧品メーカーが瓶詰め作業を行っている。こうした商品はANAの貨物専用機を中心とした航空ネットワークにより4時間以内にアジア各地へ配送されている。また、将来の構想としては、電子機器の検査・修理拠点やアジア向け通販・E-Commerceの拠点、アジア地域における航空機メンテナンス基地としての発展を検討している。ANAは伊丹空港にあった航空機メンテナンス事業を那覇空港へ移転させるほか、三菱重工が開発中のMRJのメンテナンス業務を受入れる計画が進められているようである。

2017年の沖縄県への入域観光客は939万人で、これまでベンチマークとしてきたハワイの観光客数の938万人を初めて抜いたとされる。その大部分は那覇空港から訪問しており空港施設は手狭となっている。2020年3月には2本目の滑走路が完成する予定であり、那覇空港の機能は大幅に拡充することが見込まれている。

(2)観光・リゾート産業の新たな展開

沖縄県では2000年に九州・沖縄サミットが開催されて以来、国際コンベンション都市としての取り組みが進められている。サミット会議が開催された国際会議場は東シナ海に面した小さな半島にあり、すばらしい眺望に恵まれた立派な施設であった。上述したように沖縄県への入域観光客数はハワイを抜いているが、一人当たりの滞在日数や平均消費金額もハワイの半分以下となっている。沖縄県では夏場に集中する観光客を通年で呼び込めるような施策を進めている。具体的には、国営首里城公園の整備、琉球歴史回廊の形成、亜熱帯気候を活かしたエコツーリズムやグリーンツーリズム(農業体験観光)・ブルーツーリズム(漁業体験観光)の推進、国際ショッピングモールの整備、等である。民間によるホテルやリゾート施設の投資に対しても優遇策が提供されている。

近年の観光客の増加の背景にはアジア諸国からの観光客の増加があると指摘されている。中国や台湾からのクルーズ船による訪問客が急激に増えており、那覇港ではクルーズターミナルだけでは対応できずコンテナターミナルを臨時に使用して対応している状況である。また、こうした訪問客を沖縄本島だけでなく県内各地へ誘導するために、那覇港だけでなく本島北部の本部港や石垣島、宮古島でもクルーズ船を迎えるための港湾整備がクルーズ船社の投資を呼び込む形で鋭意進められている。最近の新聞報道によれば、訪日観光客の経済効果は沖縄県が最も大きいと報じられていたが、今後も沖縄県では空港や港湾の整備が進むとともに観光分野での順調な伸びが期待できそうである。

以上

(2018年4月)

![]()

![]()