コラム イベント案内 イベント報告 地域支援部の概要

![]()

2019年 2月 お寺は今

1月 ものづくり企業の医療機器参入支援

2018年11月 納骨堂めぐり

10月 障がい者社会復帰を促す椎名町駅前商店街

9月 創業研修講師のポイント

8月 「居酒屋インバウンド」(外国人客を誘致して商店街の活性化につなげる)

3月 中野・国際化セミナー「外国人労働者の雇用を巡って」を開催

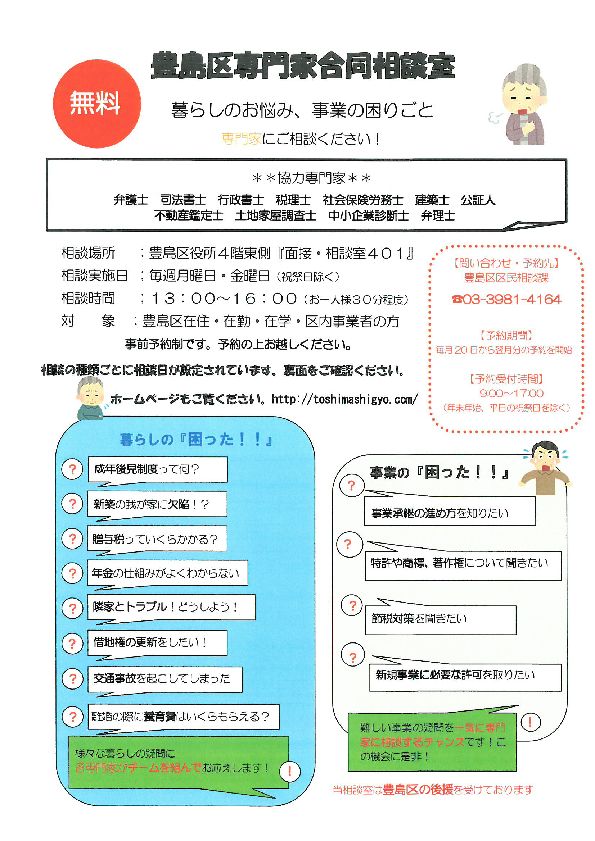

2月 各分野の専門家が共同で地域の相談に対応

1月 地域連携を活かして活性化に取組む「妙法寺門前通り商店会」

2017年12月 中小企業診断士として昨今の労働環境について考える

11月 新大久保商店街振興組合の挑戦

11月 おもしろマーケティングでWEBマーケティング

9月 お金を掛けない商店街イベントの工夫 -野方商店街振興組合 エイプリルフールイベント(中野区)-

7月 南阿佐谷すずらん商店街 杉並区チャレンジ商店街サポート事業

4月 多文化共生の街 大久保

3月 平成29年地域・おもしろマーケティング大賞について

2月 個店の集客と売上増を目的とした商店街支援

1月 方南銀座商店街 アドバイザー活動報告

2016年12月 中小企業のリスクマネジメント(リスクは思いがけないところに潜んでいるリスク)

11月 北新宿四丁目商友会のイベント「ちびっこまつり」や、取組みについて

10月 魅力ある商店会主催イベントへの再出発 — 長崎銀座商店会 -

9月 鷺宮商明会商店街イベントについて~ まちなかのバル「鷺飲夜」 ~

8月 杉並区協働提案事業「空き店舗のデータベース作成と商店街・創業者のマッチング事業」

3月 『池袋の森』で「アゲハとトンボを飛ばそう」

2月 ~まちなかのバル~商店街(中野区)の取り組み

1月 キック・オフ/オフィスとパールセンター商店街 -私の一押しのまち阿佐谷

2015年12月 地域の集客力とは?

11月 「宿ブラ(じゅくぶら)」~高田馬場

10月 池三商店街紹介

9月 中野区商店街連合会とのタイアップ事業

2019年2月

お寺は今

中野中小企業診断士会 尾形 博

最近、檀家とお寺の関係が疎遠になってきたといわれています。ご自分の菩提寺のお寺の名前、宗派もご存知ない方が多いとききます。私の母の実家は秋田のお寺です。小さい頃、遊びに行くと人の出入りも多かったように記憶しており、お寺は地域のコミュニケーションの場として一定の役割を果たしていました。しかし、最近は、お寺の存在は変わってきているようで、一般的にお墓参りとお葬式以外はお寺との関りが少なくなってきているようです。

昭和の高度成長期を経て、地方から都市部へ人口移動による過疎化、少子高齢化、核家族化、単身世帯の増加等により、お寺の檀家数は減少しています。そのため、お寺の収入は減少し、地方を中心に「無住寺」という専任の住職が常駐できないお寺が増加しています。お寺は、今どのような状態なのでしょう。

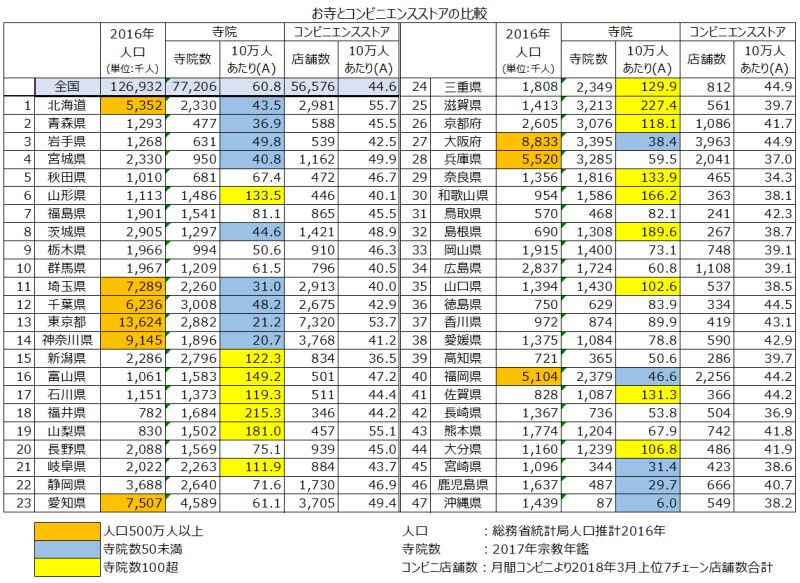

それでは問題です。お寺とコンビニエンスストアではどちらが多いでしょうか。

正解は、お寺です。表のように、お寺の約7万7千ヶ寺に対し、コンビニエンスストアは約5万6千店であり、おおよそ2万軒ほどお寺が多いのです。しかし、約7万7千ヶ寺のお寺の内約2万2千ケ寺は、「無住寺」という専任の住職がいないお寺です。更にそのうち2千ヶ寺は、完全に宗教活動を停止しているといわれています。また、お寺の年間収入は、500万円以下のお寺が60%以下と推測されます。この中には、年間収入が200万円以下のお寺も相当数あります。いくら宗教法人が非課税といえども、これでは住職の生活もままならず、建物の維持もできません。「坊主丸儲け」は一部のお寺のことで、多くのお寺にとっては昔の話です。反面、コンビニエンスストアのほとんどは経営が成り立っています。(異論はあるでしょうが、お寺と比較しての話です。)当然ですが、店長がいないコンビニエンスストアなんてありません。

その違いは何でしょうか。お寺という宗教法人は、戦後間もない昭和28年に施行された宗教法人法により、ほぼ自動的に宗教法人となり、その後、ほとんど廃止や統合はされていません。対してコンビニエンスストアは、最新のマーケティング理論に基づく出店計画により、収益の出せる場所に出店し、収益を出せない店は閉店されます。コンビニエンスストアは、人口10万人当たりの店舗数全国平均44店舗に対して、各都道府県ともその数に近い店舗数で設置されています。それに対し、お寺は、神奈川県の人口10万人当たり20ヶ寺から、滋賀県の227ヶ寺と人口当たりの数は10倍の差があります。(沖縄県は、例外として扱っています。)大まかには、人口の多い都市部はお寺密度が低く、人口の少ない地方はお寺密度が高くお寺は過剰な傾向にあります。いいかえれば、お寺密度が低い都市部は比較的経営が楽で、お寺が過剰な地方は経営が厳しいともいえます。

しかし、都市部のお寺でも安心はできません。何しろ、最近はお葬式を出さず、遺体を直接火葬場に運ぶ「直葬」が増えているからです。「葬儀はシンプルにしたい」という意識が高まり、その究極の形式が「直葬」です。お通夜なし、お葬式なし、戒名なしではお寺には全く収入が入りません。現在でも都市部での直葬の比率は2割程度に達しているといわれます。この比率が増加することはお寺にとり大きな脅威となります。

お寺は、「宗教法人」という性格上、経済合理性だけで行動できないのはもっともですが、経営が成り立たないのに存在し続けている状況も異常です。現在私は、お寺の経営サポートができないか模索し始めたところです。まずは、一定の収入があるお寺が、経営が安定し地域にも認められる存在になってもらいたいと考えています。もし、サポートを必要としているお寺があれば、協力させていただきたいと思います。

2019年1月

ものづくり企業の医療機器参入支援

杉並中小企業診断士会 新田 慶子

下の写真を比べてみてください。左側は開腹手術(お腹を切る手術)で右側は腹腔鏡下手術(お腹に穴をあけて行う手術)です。視線に注目すると左側は、手術している場所を見ていますが、右側は、画面を見ています。このように、手術は、低侵襲手術といわれるお腹に穴をあけて行う手術が主流になりつつあります。

出所:看護rooホームページより

https://www.kango-roo.com/sn/k/view/3582

私は、医療機器メーカーでの経験があるため、ものづくり企業が医療機器業界に参入するお手伝いをしていきたいと思っています。ものづくり企業の医療機器業界参入は、臨床現場を良く知らない企業が自分の技術でどこに参入のニーズがあるのかがわからない、ニーズを聞きだせたとしても、その情報だけで製品を作ってしまうと、まず、医師は使ってくれないという現状があります。写真の例でもわかるように、「よく切れるメス」や「無影灯」は、今から作っても、売れそうにありません。右の写真のように変化していくのであれば、お腹に入れた時に安全に簡単に動かせる構造の鉗子や、滅菌しやすい、安価な素材の鉗子などにニーズがありそうです。また、液晶テレビを監視しながらの手術になりますので、解像度などにもニーズがありそうです。このように、治療の進歩にも注意してみていく必要があります。

治療の進歩に加えて、治療の流れも着目して欲しいところです。例えば、人工透析は、治療中だけでなく、治療前の準備、治療、治療後の後片付けまでを考慮した開発が必要です。例えば、血液を通すダイアライザ(透析器)は、治療前に微細な塵、膜の保護剤、充填液や空気を除去し、透析が開始できるように回路内とダイアライザ(透析器)を生理食塩水などで満たしておく必要があります。この時に洗浄しにくい、または、回路と接続しにくいなどの問題があれば、どんなに効果的な治療ができるものであっても、安全性の面から使用されないものになってしまいます。また、治療後は、血液が触れるものなので、きちんとした処理がなされる必要があります。このように、治療前後を考慮した開発を行わないと、結局使えないものを時間と資金をかけて作ってしまうことになりかねません。

部材や部品供給だけだからと、最終製品がどのように使用されるかを知らないで作ってしまうと、せっかくの開発のチャンスを逃してしまうことにもなります。許認可ももちろんですが、それ以外の、例えばどのような治療に使用されるものなのか、準備から治療中、治療後の処理の仕方はどうなのか、その治療のトレンドはどうなのかなどもぜひ学んでほしいと思います。もちろん、自分たちだけでは対応できないものは、私たち専門家が支援しますので、ぜひご依頼して頂きたいと思います。

2018年11月

納骨堂めぐり

新宿区中小企業診断士会 津田 美奈江

個人的な話で恐縮ですが母親が亡くなったので納骨場所を探すことになり、新宿区内で何軒かの納骨堂と樹木葬を見学して廻りました。今まで関心が薄かったのですが、いざ自分が購入するとなると、つくづくこの業界の変化を実感するものですね、リアルに感じたことを2,3レポートさせて頂きます。

新宿というと、ごみごみした人混みのイメージが先行しがちですが、実は意外にお寺町がたくさんあります。新宿区内だけでもざっと調べただけでも約120のお寺があり、その他に神社、霊園もあります。

私が廻ったお寺に殆ど共通しているのは地域柄交通アクセスが良いこと、昔ながらのお寺が数年前にリニューアルして納骨堂や樹木葬を作って売り出していることです。

① 東長寺

富久西という靖国通りと外苑西通りの交差する場所にあります。近くても通ることがないので普段全く気が付かないところです。ここの特徴は何といってもその建物、お寺そのものは普通なのですが納骨堂はお寺から道を挟んだ向かいの別棟にあります。「文由閣」と名付けられた白い漆喰の六角形の5階建ての建物なのでパッと見るととても納骨堂には見えず、何か謎のギャラリーのようで、こんなところに何の建物だろうと思ってしまいます。中に入ってまたびっくり、建物の作りは世界的に著名な建築事務所の設計だそうで、1階のロビーは天井が高く、この天井と5階にある法堂の天井は美術工芸品の一つ、別府の竹細工で製作されています。また4階の納骨堂位牌堂の納骨壇や位牌壇などは輪島塗、仏具の一部は高岡銅器で製作されており、100年後の後世に伝える宗教建築を目指しているそうです。その設備投資額は私には見当もつきません。

それを回収するためか位牌は全部個人墓、納骨数を増やすべく?通常のサイズの骨壺で納骨するのではなく、その5分の1くらいのサイズ(確か骨の一部)をやはりそれくらいに縮小した位牌の下に入れるような方式です。そしてその納骨スペースがお釈迦様の周りに円形かつ階段状に後ろが高く並べる造りになっています。(これだとかなりの数が納骨できます)

また、省エネへの取り組みとして、「パッシブ建築」という建物の断熱性能や遮熱性能を上げることによりエネルギーを消費しない設計で、かつ地中熱を利用した冷暖房システムだそうです。機会があったら、購入の有無にかかわらず、散歩がてら一度見学してみる価値はあるのではないでしょうか。特に建築物などにご興味のある方はお勧めです。

② 樹木葬

私が見学した2つのお寺はいずれも販売は大手の石屋さんが代行していました。樹木葬というと、大きな木の周りに骨を埋めるイメージですが全然違いました。販売を委託された会社が、今の世代ニーズに合うようにいろいろ考えるんですね。私が見たのは花壇のような一つの芝生スペースが納骨ごとに区切られたタイプです。

他に、樹木葬とは違いますが、合同の石碑の中に納骨するタイプもあります。これは販売会社が石屋さんだから石を使うことを考えたのでしょう。石碑には納骨した故人の名前とその周りには12の星座の絵が彫られています。どうして星座の絵なのかと聞くと今はあまり辛気臭いデザインは嫌がられるからだそうです。そして石碑は下が蓋になっていて、蓋を鍵で開けると地下への階段があり、その地下に複数の骨壺がロッカー式に収められているそうです。でも合同だから価格は私が見た中で最もリーズナブルです。たしか3万~だったと思います。

納骨堂というのはいわば分譲マンションの購入と似ています。オーナーであるお寺が直営で運営・販売している場合もありますがそれを商社や石屋さんに委託する場合も多く、販売会社もあちこちのお寺から受託している場合が少なくないようです。

都内のアクセスの良い便利な場所で気軽に身内のお参りができるのでニーズも多く、見学の予約は平日でも結構絶え間ない感じです。

しかし購入側が難しいのは1度限りの買い物と違い、何十年、場合によっては子孫代々までのお付き合いになるかもしれないお寺を選ぶことです。(従来のような「先祖代々」というお墓の概念は変化しつつあるようですが)価格体系も単純比較ができないように各社工夫を凝らしています。例えば納骨してから、あるいは生前購入の場合購入申し込みをしてから33年経ったら合祀墓へ移すとか、一つの位牌の納骨数が限られているため3骨とか4骨まで、もしくは粉骨して骨を圧縮し、その分多く入るようにするとか、方法によってかかる価格もさまざま、また長い付き合いなので毎年お寺に払う管理料も馬鹿になりませんが、これも最初の購入代金が高いと全くかからないところや、50年分一括して支払うところなどもあります。売り手も、顧客がその子孫に引き継がれて変わっていくリスクを考え、また子孫に負担をかけないことを売りにしています。

ここ20~30年で急速に変化した業界ですからこの先もどんどん新しい形態が生まれ、価格帯も変化するでしょう。しかし顧客側からすれば購入リスクは低くはないと思いますが納骨場所ニーズはなくなることはないでしょう。

さてこの納骨ビジネス、どう転んでゆくのか、今後の展開が楽しみですね。

2018年10月

障がい者社会復帰を促す椎名町駅前商店街

豊島区中小企業診断士会 松田 武

椎名町駅前すずらん通り商店会は、西武池袋線椎名町駅北口の西、80mのところにあります。近隣の商店街の中では唯一アーケードが設置された約70mの商店街で、駅の北西方面に広がる住宅地からの通勤・通学路になっております。そして、秋祭りの御神輿の長崎神社への通り道でもあり、春の長崎獅子舞の行列、秋のハローウィーンの子供パレードの通路にもなっております。

商店街には地元老舗のすし店、そば屋、とんかつ屋などの飲食店に加え、町の電気屋さん、お花屋さん、お惣菜屋さん、廉価理容室、さらにダイニングバー、癒しのサロン(足裏マッサージ)も並んでおります。本年4月には保育所もオープンしまして、幅広く人を引きつけております。商店街の皆さんの結束は強く、季節ごとにアーケードの飾り付けをお店の皆さん総出で行っております。

また、お隣の椎名町駅前中央通り商店会と共同で、椎名町駅前に存する金剛院門前で行う節分の豆まき会、豊島区商店街連合会との共催の“商人まつり”を実施し、7月には同じく金剛院門前で行う赤門夏市と称して飲食店等の屋台に加え、若い人向けにDJが楽曲を選んで流し、近隣住民に夏場の縁日と盆踊り気分を味わって頂いております。

そういうイベント実施や商店街に防犯カメラの設置など設備改善に加え、すずらん通り商店会では障がい者に対して活動の場も提供しております。

7年ほど前、青空やフレンドなど豊島区の地域活動支援センターより、すずらん通り商店会 佐藤会長に、障がい者を商店街内の商店に社会復帰のための就労支援実習の場を提供いただけないだろうか。という申し出がありました。

その際、試験的に商店街の清掃要員としてお願いすることは可能だと、提案しました。「些少のアルバイト料しか出ませんよ。」と伝えたところ、「給料は少しでも出して頂ければ十分です。」ということで、それ以来、毎週水曜日すずらん通り商店会の通路と駅前通りのお掃除に来てもらうことになりました。

その後、お隣の椎名町駅前中央通り商店会でもお掃除に来てもらうようになり、加えて椎名町三商店会(椎名町駅前すずらん通り商店会、椎名町駅前中央通り商店会、椎名町本通り商店会)主催の夏と年末の大売り出しの際、抽選会の受付、さらに商人まつりの抽選会の受付も担当して貰っております。

三商店街の通路清掃を通じて地元の方々と挨拶するなど、少しずつ社会との交流が出来て、その結果、商店街内のお店で短時間就労実習される方なども出てきた、ということです。

すずらん通り商店会など椎名町駅前商店街は地元に豆まき会などイベントを提供する一方、障がい者に対し社会復帰の場を提供し、少しずつ成果を上げている、と言えます。

2018年9月

創業研修講師のポイント

中野中小企業診断士会 田中 研二

中野中小企業診断士会では、東京商工会議所中野支部からの依頼を受け、区内の創業準備者向けに実施される「中野de創業塾」への講師の派遣を実施いたしました。年2回実施の内、春コースでは4月5日・12日・19日・26日の4日間にわたり、4名の会員診断士が講師を務め、いずれも好評のうちに実施されました。

私が担当した初日のテーマは、「ズバリ解説! 起業成功の秘訣とは?」と題し、創業の心構えや事業計画を作成することの重要性に焦点を当てたものでした。4日間の初日ということもあり、参加される方々が積極的に聴講していただける雰囲気を作り、次の講義につなげられるよう心掛けました。

ここでは、その講義内容の中で工夫したポイントをご紹介したいと思います。

【講義のポイント】

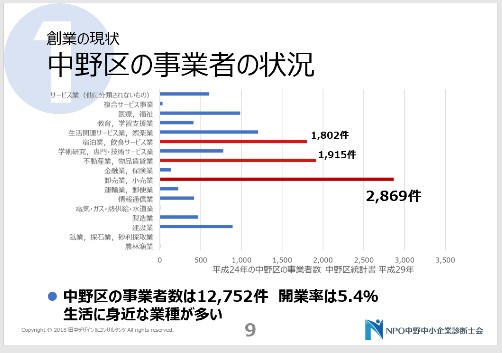

1、地域性を重視

東京商工会議所中野支部が実施主体ということを勘案し、他の地域での創業セミナーとの差別化を意識しました。中野区の統計資料などから、中野区の開業率や業種の傾向なども紹介しました。参加された方々も身近な話題に関心が集まり聴講する積極性が高まりました。(図1参照)

図1

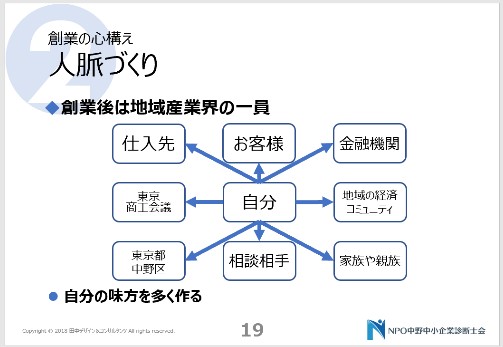

また、地域の現状を解説するとともに、地域の様々な関係者や機関とのつながりを持つことの重要性を伝えました。事業を外部に知ってもらうことは、お客様だけが対象ではありません。特に、金融機関や公的機関、経済支援団体などにも事業を正確に知ってもらいより良い関係を築く必要があります。そういった外部との関係性も構築するためにも、それぞれに自分の事業をしっかりと説明できることが重要です。その理解してもらうためのツールとして事業計画書を利用する、といった講義の流れを作り、事業計画書の作り方のテーマに自然に移行することができました。(図2参照)

図2

2、ミニワークを複数回実施

事業計画を作成することの重要性を解説する中で、自分自身やこれから行おうとする事業を上手に人に説明できるよう、表現力を身に付けることが大事であることを丁寧に解説しました。事業者の方々には、事業を上手に他人に説明することが苦手な方もいます。これから創業しようとする方は、融資の申し込みや創業補助金の申請など、今こそ事業を上手に説明できる準備が必要です。

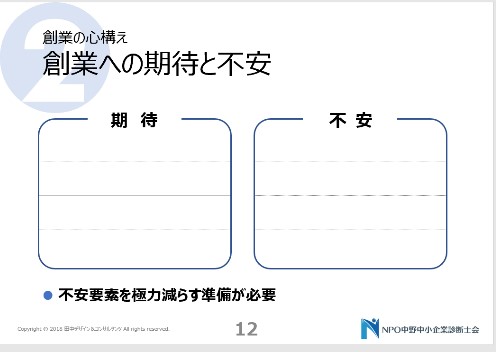

そのためにも、まずは表現することに慣れていただく機会を、ごく簡単なミニワーク形式として設けてトレーニングしていただきました。ミニワークの内容は、「創業のメリットとデメリットは何が考えられるか」「自分が持つ創業への期待と不安は何か」「経営者に必要な資質は何か」などといったテーマで自分自身の棚卸しと表現することに慣れることを目的に実践していただきました。(図3参照)

図3

自分の想いや考えていることを書き出していただくことで、表現することの難しさや大切さに気付きを得ていただくよう心掛けました。聴講いただいた参加者も熱心に取り組んでいただき、それぞれ数名に発表いただきましたが、その積極性は予想以上でした。

参加者は20名程度でしたが、4日間最後まで積極的ご聴講いただき、盛況で実施することができました。今後も中野中小企業診断士会では、地域で創業を予定されている方たちへ様々な形で支援を行ってまいります。

2018年8月

「居酒屋インバウンド」(外国人客を誘致して商店街の活性化につなげる)

横山 晴二

(概要)

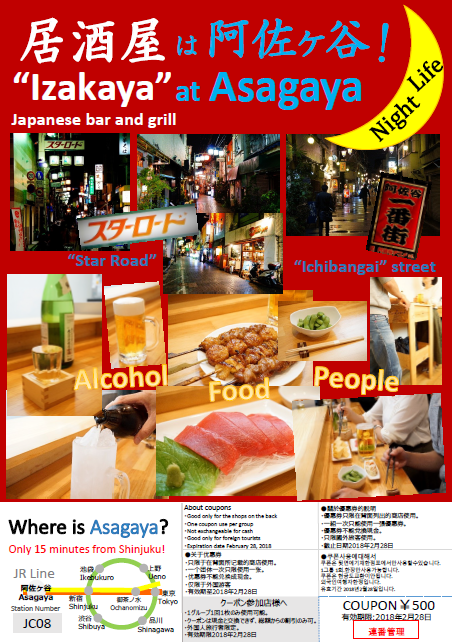

杉並中小企業診断士会では、昨年度の杉並区チャレンジ商店街サポート事業補助金事業を、「居酒屋インバウンド」事業として昨年9月から本年3月にかけて実施しました。

杉並区チャレンジ商店街サポート事業補助金事業とは、商店街の活動に対する補助金と異なり、商店街活性化のために活動する団体に対しての補助金事業です。

本事業は、三年前の城西支部の4区コンペに杉並中小企業診断士会が参加した企画を基に、阿佐谷地域のA商店会とB商店会の協力の下、区へ申請し採択されたものです。

事業の内容は、外国人観光客を居酒屋に呼び込もうとする企画で、両商店街はJR阿佐ヶ谷駅をはさんでそれぞれ約150店と約100店のほとんどが居酒屋、バー、飲食店を擁しており、この企画には最適な商店街です。

主な事業内容について紹介いたします。

(外国人客の集客)

・クーポン付き「居酒屋PR」チラシの配布

英語で阿佐谷の居酒屋を紹介する500円のクーポン付のチラシを作成して、都内ホテル等外国人が集まりやすい施設に配布しました。JR阿佐ヶ谷駅周辺やJR中央線沿線の吉祥寺、西荻窪、荻窪、高円寺だけでなく、銀座、赤坂、渋谷、新宿、池袋地域を回り43箇所のホテル、施設に置き、2回に分けて約3,000枚配布しました。

・居酒屋体験者づくり

SNS等での発信を期待して、在留外国人を募って居酒屋店に対するミステリーショッパーと「居酒屋体験会」を開催しました。参加者のほとんどが居酒屋での飲食は初めてで、予想以上に喜んでいる様子でした。

(来店対応)

・「受け入れマニュアル」の作成と勉強会の開催

ミステリーショッパー、居酒屋体験会の参加者から取ったアンケート結果を基に、「外国人客受け入れマニュアル」を作成し、外国人客をもてなす方法について一緒に考える勉強会を開催しました。

・「居酒屋の楽しみ方」の作成と参加店への配布

居酒屋に入店した外国人客に居酒屋の習慣を理解してもらうために、英語、繁体字、簡体字、韓国語併記パンフレットを作成して、参加店に配布しました。

(成果と考察)

・結果としてクーポンの利用は2件にとどまりました。

・期待した成果を得られなかった要因としては、まだ「居酒屋」が外国人観光客に浸透していないと考えられます。

・「居酒屋」を外国人観光客に認識してもらうために、居酒屋を知っている在留外国人にSNS等により母国に発信してもらうのが有効と考えますが、そのためにはもっと長期間に亘り規模を大きくして実施する必要があったと考えます。

2018年3月

中野・国際化セミナー「外国人労働者の雇用を巡って」を開催

豊島区中小企業診断士会 田中 理

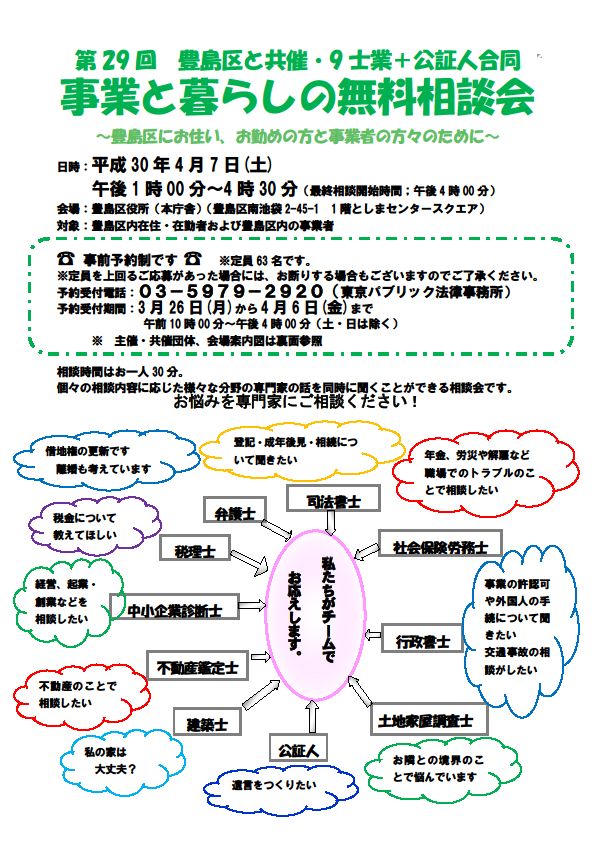

豊島区の居住者や事業者を対象に、士業等の専門家が共同で対応する無料相談会を開催しています。

専門家は、私たち中小企業診断士のほか、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁護士、建築士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、弁理士、公証人が参画しており、事業や暮らしにかかわる様々な相談に対応しています。

豊島区と共催している「事業と暮らしの無料相談会」は、春と秋に定期的に実施してきて今年(平成30年)で15年目を迎えます。診断士がかかわる起業や事業に関する相談のほか、相続や土地関連など、全体で毎回数十件のご相談に対応しており、アンケートの回答ではいつもご好評をいただいています。

相談の要領としては、当日にご相談の概要を予め伺ったうえで関連する専門家をだいたい三つ決め、割り振られた専門家が共同で具体的に相談に応じるという形となっています。診断士が主としてかかわる起業や事業に関する相談では、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士の先生方とご一緒する機会が多いです。

これに加えて平成27年からは、常設の相談会がスタートしました。月曜日と金曜日の週二回、豊島区のご後援をいただいて豊島区役所において「豊島区専門家合同相談室」を開催しています。こちらは、毎回テーマを決めてあり、テーマごとに三つの専門家で担当しています。主な相談テーマとしては、起業・事業のほか、働く・雇う・マイナンバー・年金・助成金、税金・契約一般、家族・親族・相続対策などがあります。

このような相談会では、複数の専門家が共同で対応することで、相談者は限られた時間の中でより具体的な助言を受けることができます。診断士がかかわる事業関係では、たとえば事業承継は税理士や不動産鑑定士が、契約関連なら司法書士や弁護士などがかかわる場合が考えられます。つまり、専門的な領域まで丁寧に対応しようとすると診断士だけではできないわけで、税務は税理士、許認可申請は行政書士、雇用関係は社会保険労務士などと共同で対応することで、限られた時間の中で助言の内容が充実するということになります。

一方で、診断士としては他の専門家の先生方と交流できる利点があります。とくに事業と暮らしの相談会では、終了後にはいつも懇親会があり、相談会と併せて多くの先生方と交流する機会を得ることができます。そうしたところ、別の場である案件で伺った先に、相談会でいつもご一緒する他士業の先生がいらっしゃって、共同で取り組むのに話が早いということがありました。

さて、相談会に参画し、診断士が関係しないものも含めていろいろな相談を目の当たりにして実感するのは、事業に関する相談においても、その先にその方の生活や人生があるということです。当たり前の話といえばその通りなのですが、事業がうまくいくとかどうとかだけでなく、その方の暮らしが懸かっており、生き方が反映されているわけで、そういったことを踏まえていかにお役に立てるか知恵を絞ることが求められていると再認識させられます。相談会に限らず通常の経営診断においても、事前に準備しておくことはもう少し他にないか、もっとよい提案はないだろうかといつも奮い立たせられるのです。

参考:豊島区専門家合同相談室ホームページ http://toshimashigyo.com/

2018年2月

各分野の専門家が共同で地域の相談に対応

NPO中野中小企業診断士会 国際化推進部 中川 卓也

NPO中野中小企業診断士会 国際化推進部は、去る2月3日(土)に「外国人労働者の雇用を巡って」と題するセミナーを開催し、東京商工会議所中野支部、中野区商店街連合会、中野工業産業協会の全面的なバックアップの下、広く中野区在住の商工業者の皆様にお声がけしました。

この時期に外国人労働者の雇用問題をテーマとして取り上げたのは、大きく3つの要因があります。

一つには、近年、日本の総人口は減少傾向にあり、2016年10月現在1億2693万人(総務省)が 2050年には9708万人(23.5%減、国立社会保障・人口問題研究所)に減少すると予想されています。生産年齢人口の減少は更に著しく2050年には5001万人と2016年比2655万人減(34.7%減)となると見られています。消費する側よりも生産・供給する側の比率が速く減少する訳ですから、生産効率を上げる一方、働き手を増やすことが喫緊の課題となっています。

二つ目は、企業活動のグローバル化です。中小企業にとっても、生産拠点を海外に設立するなど、海外の市場に打って出る必要性は益々高まっています。

三つ目は、外国人訪日客の増加です。政府は積極的に外国人訪日客の増加を計画しており、2016年の2896万人を2020年には4000万人に増加させる意向です。このインバウンド需要を捉えることは中野区の商工業者にとっても重要な課題と思われます。

このような環境の中で、今後外国人労働者の必要性は益々高まってくると予想されることから、企業が外国人を採用する際のポイントについて二名の専門家をお呼びしてご講演をお願いした次第です。

一名は、㈱クオリティ・オブ・ライフ㈱代表取締役で留学生支援ネットワーク理事なども兼任されておられる原正紀氏で、外国人留学生の動向、企業にとっての外国人材雇用のメリットや課題、活用や定着のポイントなどをお話頂きました。もう一名はネパールから来日された後UNIBIRD㈱を設立、600人を超える留学生を内定に導いた実績をお持ちのエンピ・カンデル氏で、外国人留学生の視点から見た日本企業の選考方法、採用、内定から入社、入社以降の育成の課題などについてお話頂きました。

各講演の中で、1)外国人としての感性・国際感覚などの強み活かし、海外業務推進に役立つ優秀な人材を確保することが目的であり、日本人が採用できないから外国人を雇うような発想では定着は望めず却ってコスト高にも繋がる、2)採用手段には、留学生向け会社説明会の実施など様々な方法があるが、コストの掛からない留学生OB・OGによる口コミによる広報やインターンシップの活用は中小企業にとって利用価値が高い方法である、3)社長から一般従業員まで、留学生の母国文化を理解し、リスペクトを持つこと、4)外国人材の雇用が、仕事内容の明確な指示習慣の醸成、成果主義的な評価の取り入れ、脱長時間労働・生産性向上などの働き方改革、ダイバーシティへの理解など、旧来の社内体制の見直しのきっかけとなる、など興味深いお話を聞くことができました。

私ども国際化推進部は、今後ともセミナーの開催など、地域の国際化推進のお手伝いを続けていく所存です。

2018年1月

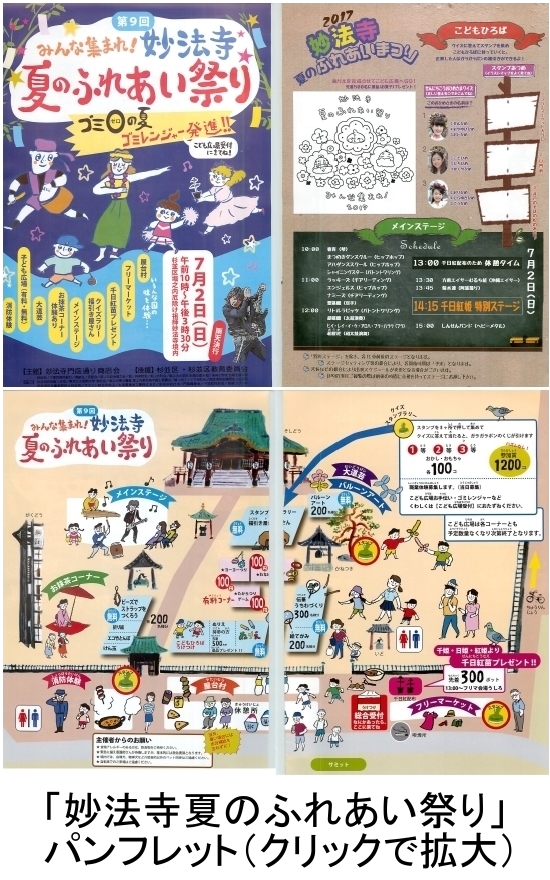

地域連携を活かして活性化に取組む「妙法寺門前通り商店会」

杉並中小企業診断士会 中津留 準

「妙法寺門前通り商店会」は会員37名の小さな商店街で、環七通りにありますが、最も近い「東高円寺」駅からも1km近く離れており、大変厳しい立地条件の商店街と言えます。伝統のある「妙法寺」の門前であることが最大の経営資源ですが、他の寺院に比べて交通の便が悪いことから、檀家以外の参拝客がほとんど来なくなり、寂しい商店街になっていました。

このような状況の中で会長に就任した山田博氏は重子夫人の協力を得て、平成20年に「活性化に向けた10年計画」を策定し、この取り組みをスターとさせました。当商店会は会員数こそ少ないももの、妙法寺、サミット、金融機関、一般企業などのすべて会員にし、さらに地元の学校や町会の協力も得た上、ボランティアの支援グループもつくり、地域全体で活性化に取り組む仕組みづくりができました。これにより、地域とのコミュニケーションを深めるイベントを頻繁に開くとともに、年2回のビッグイベントも開催できるようになりました。

7月に開催される「みんな集まれ! 妙法寺 夏のふれあい祭り」は妙法寺の境内を会場とし、門前は各種屋台コーナー、門の中はステージで歌、バンド、エイサー踊りなど多彩な演技が繰り広げられ、各種体験コーナー、お茶席、「千日紅」の配付、スタンプラリーなどが開催されます。夏休み時期でもあり、約2万人の来街者があります。

もう一つのビッグイベント「千日紅市」は10月に開催されます。商店会が育てている美しい花「千日紅」をテーマにしたお祭りです。妙法寺の境内を会場にし、ステージでのショー、体験コーナー、千日紅の配付、屋台などは夏祭りと同様ですが、屋台は道路上にも展開されます。メインイベントは「千姫・日姫・紅姫の千日紅奉納行列」で、袴姿の商店会会長などの先導で、3人のお姫様に扮した可愛いお嬢さんが、着物姿で静々と街を行進する姿は圧巻で、多くの観客はうっとりと見とれています。

これらのイベントには妙法寺初め、学校、町会、金融機関、メトロ、ボランティアグループ等多くの人たちが協力し、協働の力でイベントを成功させています。

杉並診断士会が当商店会と深く関わり、積極的な支援を始めたのは平成28年からです。区と協働で行なう「空き店舗マッチング事業」に参加してもらい、空き店舗2店を当事業のサイトに登録するとともに、アドバイザーを派遣して活性化事業の支援を行ないました。それを機に多くの会員が自発的に支援活動に参加し、また平成29年にはJOPYで商店街診断を実施しました。これらの支援活動を通じて提案した内容は、山田会長夫妻初め、役員から高く評価され、今後順次取り組んで行く予定です。

4月以後は若手役員に会長が引き継がれますが、当商店会の活性化への取り組み方針は継続され、我々診断士会も厚い信頼関係の中で、さらなる支援を続ける予定です。

2店の空き店舗も出店が決まり、活性化への道は少しずつ進んでいます。

2017年12月

中小企業診断士として昨今の労働環境について考える

1.無期転換ルールをめぐる動き

平成24年に労働契約法が改正され、平成25年4月1日より施行されました。その18条に無期転換ルールが以下の内容で定められています。

無期転換の要件:

①同一の使用者との間で締結された

②2以上の有期労働契約で

③通算契約期間が5年を超える労働者が

④現に締結している有期労働契約の契約期間満了日までの間に

⑤期間の定めのない労働契約の申し込みをする

勿論、無期転換申し込み権を行使するか否かは労働者の自由意思に基づくものです。

その効果は、「使用者は当該申し込みを承諾したともなされること(通算5年を超えることになる締結済の契約の初日から満期日まで無期転換の申し込みをすれば当該有期労働契約の期間満了日の翌日をはじめとする始期付無期労働契約が成立することになる)、無期転換後の労働条件は、期間の定めを除いては原則として有期労働契約の労働条件と同一であるが「別段の定めをすることにより労働条件の変更が可能」というものです。これは施行日以降の契約に適用されますので早ければ平成30年4月以降に発生することになります。

これに対しいくつかの動きがみられますが、その一つとして大手自動車会社で無期雇用を回避するためなのか雇用ルールを変更したことが新聞等で報じられました。この法律が検討されているときに企業側の要望を受けて設定したと報じられている『クーリング期間』があります。その詳しい内容は省きますが、対象となる通算契約期間が1年以上の場合「6か月以上の契約していない空白期間があれば通算契約期間がリセットされる」というものです。これを利用して無期転換申し込み権を発生しないようにしていることは脱法行為ではないかと国会でも論議されました。一方で大手クレジット会社は9月からアルバイトを除く全従業員を正社員にするとの報道がありました。総合職社員以外の嘱託社員、専門職社員、パート社員の非正規社員2200人を正社員化するというものです。正社員といっても期間の定めがない多様な労働条件を備えた限定正社員ということになります。これは無期転換ルールへの対応以外に「職務内容が同一または同等の労働者に対し同一の賃金を支払うべしという同一賃金同一労働」の流れに沿った制度設計を用意しておくこと、それにより深刻化する人手不足のなかで人材を確保していく人事戦略と思われます。

2.ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用

総務省「労働力調査」によると雇用労働者に占める非正社員の割合は、平成元年19.1%→平成11年24.9%→平成21年33.7%→平成28年37.5%と増加し40%近くになっています。バブル景気が終焉しデフレが継続する中、企業は賃金コストを抑えるため新規採用を大幅に減らし既存の正社員の雇用を守ってきました。日本の企業では新規にメンバーとして採用された後、適性や企業の状況に従い柔軟な人員配置を行い愛社精神の元、私生活を犠牲にしてでも会社に貢献する働き方が一般的でした。労働者側のメリットは制限された企業の解雇権や安定した賃金体系であり高度成長時代の日本の推進力となった。ジョブ型雇用はヨーロッパなどで採用している雇用契約ですが、具体的な仕事があってそれに配置する人を採用する方式です。ジョブ型雇用の報酬体系は職務給です。メンバーシップ型雇用は職能給を主体にしており能力は年齢とともに上昇していくとの考えのもと年功序列型の賃金が一般的です。経済環境の大幅な変化により日本型雇用システムが十分に機能しなくなっていく流れの中で成果主義が注目を浴びることになりましたが、多くの企業が採用するも成功する企業は少なかったと言わざるを得ない状況です(2009年日経ビジネス調査)。これはメンバーシップ型雇用という基本システムにジョブ型雇用の成果主義というシステムを乗せたことで混乱を引き起こしたと説明されています。

厚生労働省「平成26年就業形態の多様化に関する総合実態調査」(複数回答)によれば契約社員を活用する理由として以下の点を挙げています。

・専門的業務に対応するため(49.9%)

・即戦力・能力ある人材を確保するため(38.7%)

・賃金の節約のため(28.1%)

・・・・・以下省略

人件費の抑制や容易な雇用調整の目的に加え専門能力を活用している実態を垣間見ることができます。他方、有期契約社員の3割が通算5年を超えて有期労働契約を反復更新している実態があります。実質的に企業の事業運営に不可欠で恒常的な労働力であるのもかかわらず、雇止めによる不安の解消や有期労働契約であることを理由とした不合理な労働条件の付与など濫用的な有期労働契約の利用を抑制する必要があります。我が国の雇用慣行であるメンバーシップ型雇用の特性も踏まえながら、労働者の雇用安定を図るため労契法19条の雇止め制限や労契法18条の無期転換ルールの活用により労働者が安心して働くことができる社会の実現を政府は目指しているものと思われます。無期転換申し込み権を放棄させることはできるのか?余談ですがテレビドラマのドクターX、外科医 大門未知子は高度なスキルを持つ「有期プレミアム」労働条件の有期労働契約者ですが、その維持を目的に無期転換権を放棄することはあり得ます。しかし無期転換権の事前放棄をしたら契約を更新するという有期雇用契約は公序良俗に反し、無効と解されると通達されています。

3.生産性向上を目指した働き方改革

日本の一人当たり労働生産性は経済協力開発機構(OECD)加盟35カ国中22位で米国の6割の水準となっています。モノやサービスを効率的に生み出す指標としての生産性には、代表的な指標として「全要素生産性(TFP)」と労働生産性が挙げられます。全要素生産性は技術革新、規制緩和、教育レベルなどで構成される。一方の労働生産性は一人当たりの生産性に生産年齢人口を乗じたものです。人口減少時代を迎え労働者がどれだけの付加価値を生み出せるかがGDP成長率の大きな課題となってきました。

政府は今年3月「働き方改革の実行計画」を作成しました。その骨子は残業時間の上限規制、同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善、賃金引上げと労働生産性向上、柔軟な働き方がしやすい環境整備、女性・若者・高齢者等の活躍しやすい環境整備等々です。現状は過重労働などの働きすぎを是正していく動きが先行している。弊職もTOKYO働き方宣言企業に対する巡回・助言専門家の一翼を担わしてもらっていますが、時短や休み方を改善していくことに焦点を当てた内容となっています。メンバーシップ型雇用による滅私奉公的な働き方は限界にきています。長時間労働は労働者の体調に弊害をもたらし企業にも労働法抵触のリスクをもたらします。まさしくワークとライフがバランスした働き方の工夫が必要とされていますが、一方で全労働者の3割にあたる有期雇用労働者を有効活用しなければ企業の生産性向上は望めない状況です。

無期転換後の労働条件(社員区分)は大きく以下の3パターンが考えられます。

①無期契約労働者:契約期間のみを無期とし、その他の労働条件は直前の労働条件と同一とする。(何もしないタイプ)

②多様な正社員区分:無期転換者を、既存あるいは新設の「多様な正社員区分(職務限定社員、勤務地限定のエリア社員、労働時間を限定する正社員等)に移行させその区分の労働条件を適用する。(別段の定めをするタイプ)

③正社員区分:既存の正社員区分に移行させ、その区分の労働条件を適用する。(登用条件設定タイプ)

本年5月の(独)労働政策研究・研修機構による「改正労働契約法とその特例への対応に関するアンケート」によれば4割近い企業が対策できていない状況でした。これに対する具体的な取り組みは、①現場における有期契約労働者の活用実績の把握→②有期契約労働者の活用方針を明確化し、無為転換ルールへの対応の方向性を検討→③無期転換後の労働条件を制度設計する、ことになります。これはまさに経営改善を人的資源の面から検討していくことであり、中小企業診断士の力量を発揮できることであると思われます。

2017年11月

新大久保商店街振興組合の挑戦

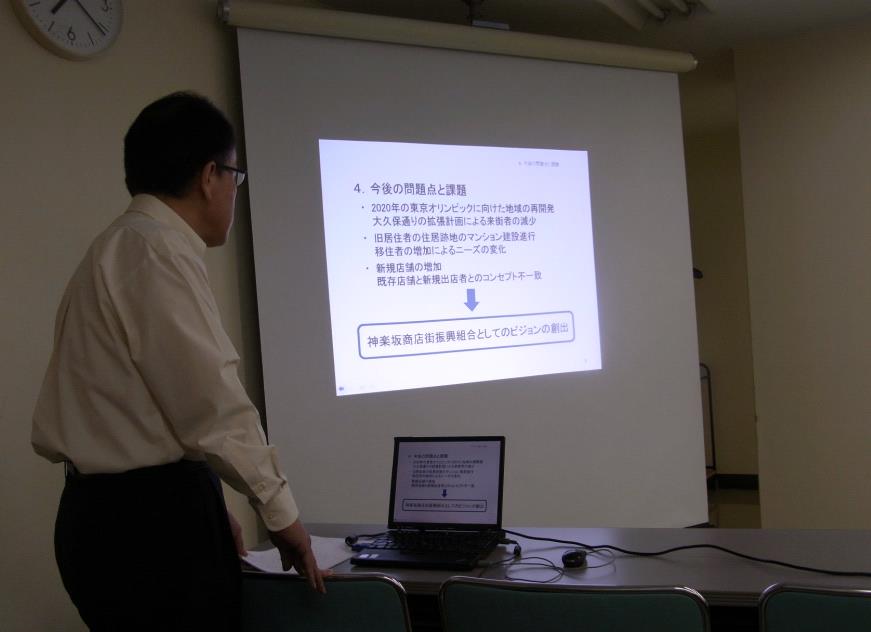

【第13回東京都商店街グランプリ】

この記事が載る頃には第13回東京都商店街グランプリの受賞商店街が決まっているはずです。私が現在支援を行っている「新大久保商店街振興組合」は今回この賞に挑戦しています。実は、入賞商店街(上位5商店街)は既に発表されており、当商店街の入賞(5位以上)は確定しています。今回は、当商店街のグランプリに向けての取り組みについて述べたいと思います。

ここで新大久保商店街振興組合の現状と課題についてあげてみます。

①「来街者数や売上高の増加、空き店舗対策等」が問題となっている商店街ではない。

②商店街だけではなく、地域一帯の外国人比率がたいへん高く、ともすれば摩擦が生じる。まずは「多文化共生」が課題である。

③商店街組合組織には実際の店舗経営者が少なくなっており、外国人経営者の理事も少ない。商店街加盟店と商店街組合組織の意思疎通の円滑化が課題である。

【大久保まつり】

さて、商店街グランプリに向けての取り組みは、「大久保まつり」です。毎年、新大久保のもう一つの大きな商店街である「新宿百人町明るい会商店街」の協力のもと行われており、今年で36回目を迎えました。

近年、商店街のイベントには有識者の間で批判が集まっています。「イベントを行ってもその当日のみの集客であり、次の日からは商店街への来街者数は元に戻ってしまい、個店の売上に繋がらない」、「補助金頼りのイベントは税金の無駄使いである」等です。当商店街でもこのことは当てはまっており、イベント当日は多くの人が来街するが、次の日からはまた元に戻ってしまう状態であります。

しかし、この2年間私は「大久保まつり」に運営面から参加したのですが、やはりこのイベントはこの街にとってたいへん大事であることを実感させられました。

新大久保という街の知名度の高さから、参加希望者・団体が多いのが特徴ですが、年1回のこのイベントに向けて、商店街だけではなく街全体が準備しており、そのことにより地域全体に一体感が生まれているのです。新大久保という街に対して愛着を持っている人がこんなにも多いのかと驚かされました。

パレードには、地元地域の住民の団体の他、東京韓国学校や韓人会、宗教団体等、国や宗教を問わず受け入れています。来年はネパールなどの他の国の参加も計画しています。多国籍・他民族・他宗教の街である大久保地域の平和と安全を象徴する役割を担っています。

また、日本赤十字社、防衛省、JR新大久保駅、東京メトロ、税理士会や長野県宮田村等多くの行政機関や関係機関も今年は参加しました。大久保まつりが地域住民と行政、都会と地方を結ぶ連結点となっているともいえます。

【大新宿区まつり】

新宿区としても10月は「大新宿区まつり」の月としており、イベントの開催は区全体の催しとなっています。新宿区の商店街の課題は新大久保の課題と共通するところが多いためと思われます。人と人とのつながりが希薄で、ともすれば分解してしまいそうな都会の街を維持していくためにも、イベントは必要とされているのです。

2017年11月

おもしろマーケティングでWEBマーケティング

豊島区中小企業診断士会では今年で13回目を迎える「地域・おもしろマーケティング大賞」の審査を豊島区商店街連合会の協賛で進めています。豊島区でユニークなマーケティングを実施している企業を診断士が調査して審査・表彰を実施します。あわせて過去受賞企業のWEBサイトでの紹介をスタートしました。

おもしろマーケティングは、経済の成熟化でモノが売れなくなった今、ポストモダンマーケティングに注目して始まりました。ポストモダンマーケティングにはレトロマーケティング、バズマーケティング、コンテクストマーケティング等が含まれますが、最近の注目はオムニチャネルです。従来の販売チャネルである店舗にWEB販売等を加えてマルチチャネル化しシームレスで繋ごうとするものです。

中小企業ではオムニチャネル対応はまだまだですが、「楽天市場」「食べログ」などオムニチャネルの一部機能を提供するサービスは着実に増えています。

第12回おもしろマーケティング大賞受賞の『老眼眼鏡博物館』は、屋号も“おもしろ”ですが、店舗ファサードも大量のサングラスを貼りめぐらした仰天モノです。

さらに、バスツアーのルートに「博物館」として組み込んだり、テレビの街歩き番組、YouTube動画と積極的に露出を仕掛けています。経営者は勉強熱心で、各地の繁盛店視察を重ね、流行っている店ほどPOPが大きいという気づきを得て店づくりに活かしています。

ところで受賞企業のWEB紹介は、豊島区中小企業診断士会の診断事業のマーケティングも兼ねています。WEBに来訪いただいた閲覧者には、“申込フォーム”で西武信用金庫の専門家派遣事業と連携した無料専門家派遣の申込もできるようにしています。

BtoBにおけるWEB集客で最も効果があるのは事例紹介だといわれています。ところが各社事例の掲載には大変苦労しています。掲載される側は、インタビューを受けたり、原稿をチェックしたりと手間がかかります。手間に見合うメリットが掲載許諾の判断材料になります。そのため値引きを要求された際に事例掲載を条件にするケースもあるようです。

一方おもしろマーケティング受賞企業のWEB掲載に関しての反応は良好です。

受賞企業は毎年池袋のホテルメトロポリタンで表彰されます。小池百合子都知事(当時地元選出衆議院議員)や高野豊島区長、都議会議員、区議会議員がご列席の華やかな場で、表彰のポイントである店舗写真が掲載されてとても名誉に感じていただいているからです。

WEB集客にはPDCAも重要です。掲載した後のアクセス数の推移、SNSやイベントでの告知の効果。問合せフォームの掲示位置や入力項目の多寡が問合せ数にどのように影響するのか。試行錯誤を続けていかなければなりません。

このWEBマーケティングの試行錯誤は、診断士会員や区商連の方々とも情報共有し、勉強会でフィードバックし、中小企業のオムニチャネル推進に寄与していきたいと考えています。

おもしろマーケティングURL

http://www.toshima-smecg.org/omoshiro-marketing/

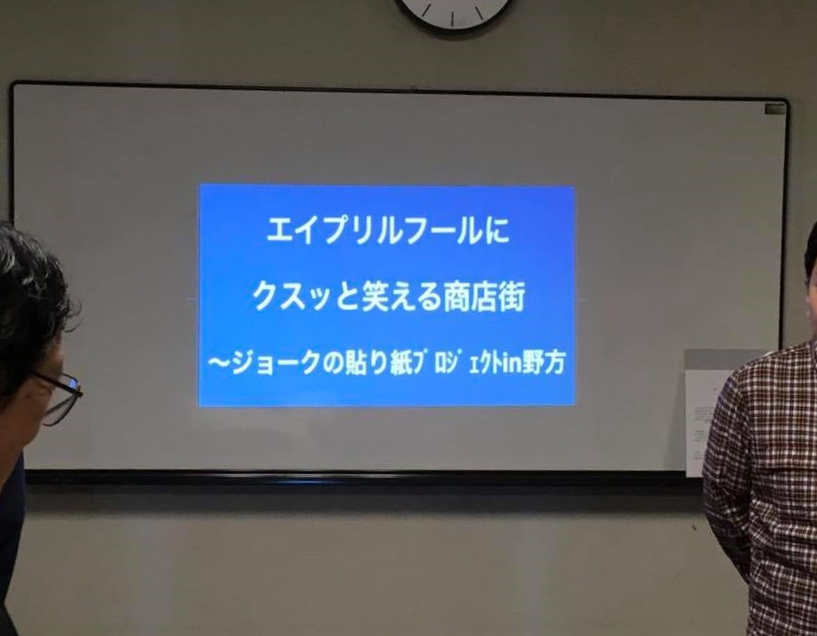

2017年9月

お金を掛けない商店街イベントの工夫

- 野方商店街振興組合 エイプリルフールイベント(中野区)-

「商店街イベント」といえば、元気出せ商店街事業の補助金を活用するなど公的な支援を受けながら運用していくイメージが強いのではないでしょうか。

しかし、あえて補助金に頼らない手作りのイベントをすることで、組合員の自発的な取り組みを促す試みとして活用できます。

中野区にある野方商店街振興組合(http://nogata-1.com/)は、加盟店数250店を超え、西武新宿線沿線で賑わう商店街の一つです。組合員の中でも「若手」と言われる人達が中心で活動している「調査研修部」という組織を持ち、他商店街の事例研究や商店街の課題を解決する対応策の検討を行っています。

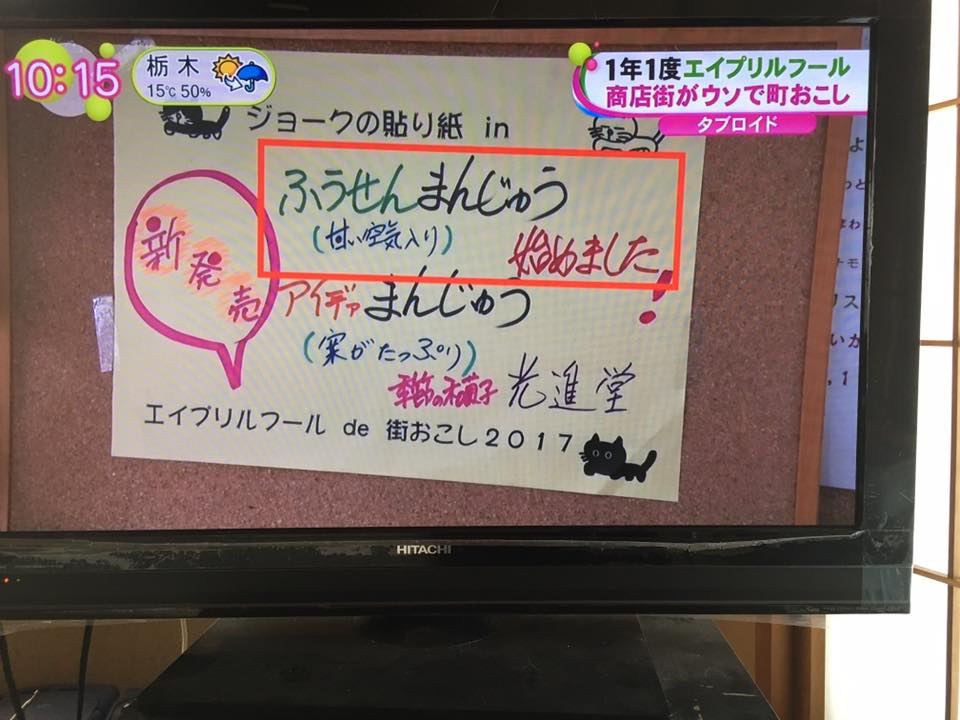

「コスト」「人手」「参加店の募集」といった労力は、イベント運営につきものですが、これらの労力を殆ど掛けずにイベントを行う工夫として考えられたのが、『エイプリルフールDe街おこしin野方』でした。

特定非営利活動法人ストリートデザイン研究機構(http://www.street-design.org/)の協力を得て、ワークショップを開催。事前にある程度のネタや見本を用意したうえで、所定の記入用紙を店舗に配布し、「やってみようと思った店舗のみが参加」というスタイルで、掛かる経費はたったの1,000円です。当日の掲示に関わるコントロールは一切行いません。

「事例をスライドで紹介し、参加者がグループでネタを考えるワークショップ」

講師はストリートデザイン研究機構(写真はオープンニングの講師挨拶)

2015年に代表理事の発案でスタートし、当初は十数店だった参加店は2017年には50店を越え、TV番組でも取り上げられるイベントに成長しました。

フジテレビ ノンストップ! で放映された一コマ

イベントが終わってもジョークの貼紙を掲示し続けて集客に繋げる飲食店や、イベント中にジョークのネタにした大食い女王が来店し、バイキングを食べつくされて話題になった飲食店など、掛けた労力と費用に対して大きな効果が確認されています。

4月1日を過ぎても5日間程度の継続掲示を行った点が、他商店街の同種イベントとの大きな違いです。1日で早々に掲示を止めた店舗や様子を見て2日目以降に掲示を始めた店舗が混在し、期せずして来街者に目新しさを伝える変化になったようです。店主の自主性に任せて振興組合としてコントロールを掛けていないことが活きています。

私達、中小企業診断士の支援は「企画・運営会議のファシリテート」と「成果確認や効果測定のサポート」で充分。イベントのマンネリ化に苦しんでいるのであれば、このような手作りイベントに挑戦してみても良いでしょう。

成果物としての動画はコチラ → https://youtu.be/Fw4yypebFSc

2017年7月

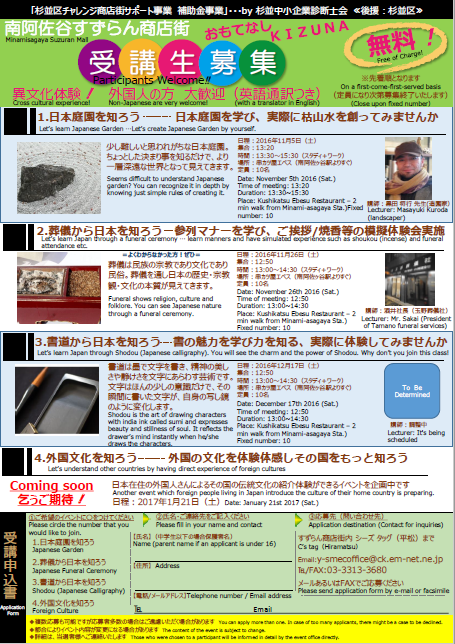

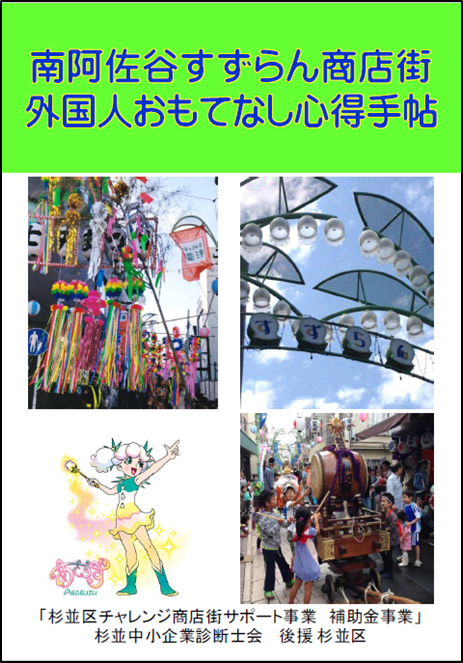

南阿佐谷すずらん商店街 杉並区チャレンジ商店街サポート事業

昨年度杉並中小企業診断士会では、杉並区のチャレンジ商店街サポート事業を申請し採択され、昨年5月から本年3月までの10か月間南阿佐谷すずらん商店街に対して活動をしてきました。他区にも同じような事業があるかもしれませんが、杉並区のチャレンジ商店街サポート事業は、チャレンジする商店街(南阿佐谷すずらん商店街)をサポートする団体(杉並中小企業診断士会)の活動に補助金を交付する事業で、商店街の活動に直接補助金を交付する事業とは異なり、杉並中小企業診断士会が中心となり主体的に活動することが出来ます。

この活動は、『ASASUZU 50th Anniversary = KIZUNA = ~ワールドワイドなやすらぎとおもてなしの商店街~』をキーワードに、本年50周年を迎えるすずらん商店街が「※おもてなし商店街宣言」をして、地域住民だけでなく、近隣の在日外国人、海外からお客様に開かれた商店街を目指すことをサポートします。具体的には、①すずらん観光大使「あさすず」の誕生 ②地域住民と近隣外国人を結ぶイベントの開催 ③=

KIZUNA =をコンセプトとした外国のお客様を歓迎する「おもてなし商店街」としての態勢づくりです。

※おもてなし商店街宣言

「南阿佐谷すずらん商店街は創立50周年を機に = KIZUNA =をコンセプトとして地域住民と外国人が気楽に集い、お客様とともに発展するやすらぎとおもてなしの商店街に邁進します」

①すずらん観光大使「あさすず」の誕生

50周年を記念して新たなシンボルキャラクターを公募して、「観光大使」としての任命式を開催、すずらん商店街を盛り立てます。

横断幕や立て看板、フラグを設置することにより、子供たちが喜んで歓声を上げて通り、商店街が明るくなり活気が出て、来街者からすずらん商店街が変わったとの声を聴くことが出来ました。

②地域住民と近隣外国人を結ぶイベントの開催

地域住民だけでなく、在留外国人にも優しい商店街を演出し、地域住民と近隣在住外国人の交流を目的に、次のテーマでイベントを実施しました。

・「あさすず」とのフレンドリーな体験

「あさすず」の浸透を目的に任命式後幼児~小学校低学年を対象に塗り絵大会を開催し、作品を商店街に掲示して雰囲気を盛り上がました。

・日本文化を紹介・体験するワークショップ

すずらん商店街各店の資源(石材業や葬儀社)を活用して、枯山水の箱庭作成や葬儀についての講義と模擬焼香、書道体験のワークショップを実施して、在留外国人に親しみのある商店街を演出しました

・外国人による自国の文化の紹介・体験するワークショップ

阿佐ヶ谷にある世界で唯一のネパールのインターナショナルスクールに協力を仰ぎ、ネパール文化の紹介と瞑想体験のワークショップを開催して、近隣住民のネパールへの理解と交流を深めることが出来ました。

③ = KIZUNA =をコンセプトとした外国のお客様を歓迎する「おもてなし商店街」としての態勢づくり

外国人応対ツールの作成

外国人をもてなすための心得をまとめたおもてなし心得手帳と外国人との会話に使用する指差し(英語・中国語・韓国語・ネパール語)会話帳を作成して、外国人を応対するツールを各店に配置しました。

体験型外国人応対講習

実際にこれらのツールを使用して各店で外国人ボランティアを応対する体験型講習を実施し、外国人応対に対する自信につながりました。

2017年4月

多文化共生の街 大久保

大久保のイメージといえば、「韓流」「ヘイトスピーチ」などがまず浮かぶのではないでしょうか。しかし、大久保地域は韓国だけではなくアジア諸国をはじめ多くの民族・文化・宗教が交わる場となっています。また、大久保にも古くから続く日本の伝統や歴史もあります。そのような中で、地域住民や新宿区、商店街がどのような取り組みをして多文化共生を図っているかを述べていこうと思います。

【日本の伝統を生かす地域住民や大久保小学校の取り組み】

江戸時代、百人町一帯に鉄砲組百人隊の同心たちが組屋敷を与えられ住んでいました。幕府の直参とはいえ下級武士の生活は楽ではなく、同心たちは挿し木によって簡単に増やせるつつじを栽培し、これを売って生計を立てていました。明治時代には、大久保はつつじの名所としてたいへん有名で、大久保駅まで臨時電車が運行される程だったようです。

大久保では、鉄砲組百人隊保存の会が結成され、日本の歴史や伝統を伝えています。大久保地域の商店街イベントや、新宿フェスタなどに参加して多くの活動を行っています。イベントには、外国人の方も数多く見学に訪れ、日本の文化を大変楽しんでいます。

提供:鉄砲組百人隊保存会HP

近隣の大久保小学校の生徒の6割は外国人です。大久保小学校では、外国人の児童が日本に馴染める様にするため、また皆仲良く暮らしていけるようにするため、鉄砲組百人隊の歴史を教えることや、大久保つつじを生徒全員で栽培することなどを行っています。この教育の様子は、ユーチューブで見ることが出来ます。

https://www.youtube.com/watch?v=j-IiTmQH4_II

【新大久保商店街振興組合の取り組み】

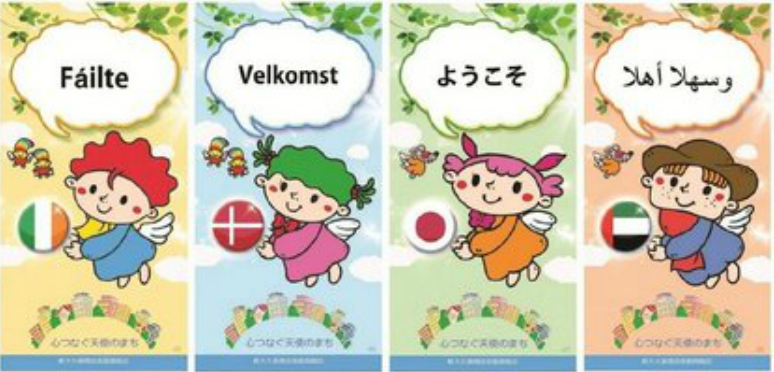

現在、私は新大久保商店街振興組合の支援をしています。組合は、新大久保に住む多くの国の人々が仲良く暮らしていけるように平成10年に「天使のすむ街」と名付けました。

街路灯には天使の絵とともに51か国語で「ようこそ」と書かれたフラッグを掲げています。これは商店街に加盟している外国語学校の生徒さんたちの協力により51か国の言葉に翻訳され、作成したものであります。

提供:新大久保商店街振興組合HP

地元住民と協力して、清掃活動も積極的に行っています。これにも外国人の方が数多く参加しております。10数年前の大久保通りは、カラスに荒らされたごみの残骸であふれていましたが、現在は見違えるほどきれいになりました。

【多文化共生のお手本に】

日韓関係の緊張や、イスラム国の台頭など、大久保住民にとって心配の種は尽きません。商店街内の外国人経営店舗と商店街組織間のコミュニケーション不足などの問題も抱えています。

しかし、この様な中でも新宿区や各商店街、地域住民そして外国人の方たちが少しずつでも協力し合って街の安全や平和を守っています。

日本中で外国人比率が高まっていく中、今後大久保以外でも外国人街が増えていくことが予想されます。大久保で学んだことをそれらの街づくりに生かしていけたらと考えています。

2017年3月

平成29年地域・おもしろマーケティング大賞について

平成29年1月6日(金)に豊島区商店街連合会の商店街活性化を目的として豊島区内のユニークで元気なお店を表彰する「地域・おもしろマーケティング大賞」の表彰式が池袋西口のホテルメトロポリタンで行われました。

表彰店は次の通りです。

(出典:豊島区中小企業診断士会ホームページ http://www.toshima-smecg.org/)

(1)第10回地域マーケティング大賞

最優秀賞 漢方 マルエ薬局:

多言語対応・症状に応じた漢方の調合(コミニュケーション、コンサル、CS、地域性)、「雲南田七末」等のオリジナル商品(限定性)

優秀賞 矢崎海苔店:

皇室献上茶等の販売(ブランド)羊羹「こしの」の限定販売、地域ブランド「すがも元気茶」・「開運巣鴨茶」の販売

特別賞 いわしの「すみれ」:

「目白の母」と呼ばれ馴染み客が多い(コミュニケーション、口コミ)、けんこう料理(ソリューション)、“気”の飾りつけ(非日常性)

特別賞 千成もなか本舗

合成保存料を使用しない昔ながらの手作りの味(ソリューション、CS)、季節限定桜餅・昭和初期のかるた柄包装紙(限定性)

(2)第12回おもしろマーケティング大賞

最優秀賞 老眼めがね博物館

安さの提供・来店サービス(CS)、奇抜なPOPやアンティーク等のサングラス(娯楽性、非日常性)、マスコミ等での話題性

優秀賞 喜福堂

日本一のあんぱん・巣鴨みやげのベスト5の一つとしてマスコミ等で話題(CS, 地域ブランド)

特別賞 エモーション

配達サービス(ソリューション、地域性)、得意客の好みを熟知した販売・毎月のフェアーの開催(文脈)

チャレンジ賞 シーナと一平

外国人宿泊客(コミュニケーション)、店名に椎名町・宿泊客に街を積極的に案内・シェアミシン(地域性)、SNSでの評判(話題性)

(3)第10回商店街賞

商店街賞 巣一商店会

文京区の大鳥商店街との連携(ソリューション、CS)、元気のいい商店街(地域貢献度)

(4)としまケーブルネットワーク賞 喜福堂(前出)

(5)豊島新聞社賞 千成もなか本舗(前出)

選定審査は、平成28年6月25日から7月18日の間で、豊島区診断士会の会員2名が1チームとなり全8チームで豊島区商店街連合会加盟商店街を訪問し、ユニークな看板や商品・サービス、接客などのある店舗を探索しました。

原則は覆面調査のため突っ込んだ質問をすると警戒されたり、怪しまれたりすることもありましたが、店主の方々のご協力で特色などについて聞き出すことができました。

調査方法は、事前にインターネットなどで担当する商店街にどのような業種の店舗があるか、特色は何か、など確認し、そして狙いをつけた店舗を訪問します。標準化された評価基準および評価シートがありますのでそれに基づいてヒヤリングし評価します。実際に訪問すると事前予想と違う場合も多々ありますが、予想外のおもしろい発見もあります。しかし、ユニークな店だと思っても過去2年間でノミネートされた店舗は選定から外さなければならないため新規の店舗を探すので大変です。

今年の地域マーケティング大賞の特別賞と豊島新聞社賞をダブル受賞した「千成もなか本舗」は、私たちのチームが審査・選定した店舗でしたので苦労して巡回した甲斐がありました。「千成もなか本舗」は、昭和12年に大塚で最中専門店として創業しました。店名の由来は豊臣秀吉の馬印からとったもので、千成ひょうたんを模したかわいらしい形や色とりどりの最中、どら焼きなどの豊富な品揃しています。また季節限定で桜をいれた桜餅などを販売しています。

JR山手線大塚駅から徒歩1分ですのでお近くにお立ち寄りの際は覗いて頂ければと思います。

千成もなか本舗 大塚店

2017年2月

個店の集客と売上増を目的とした商店街支援

新宿区中小企業診断士会 深瀬 雅之

沼袋親交会の概要

沼袋親交会は、新青梅街道から沼袋駅に向かうバス通りに面した商店街であり、私鉄沿線に多く存在する、通勤・通学駅と住宅街を結ぶ動線上に商店が集積しているパターンの商店街です。

これらの私鉄沿線の駅前商店街の多くを見ますと、だいたい同じような傾向が見て取れます。

それは、買回り品や最寄り品を扱う小売店が減少して、そのあとに飲食店(特にチェーン店)や美容室そして医療・介護といったサービス業が開業していくという傾向です。

沼袋親交会もこれと同じトレンドになっており、商店街の中で衣料や食料品などの生活必需品をすべて満たすことができない状況になっています。

私鉄沿線の駅前の商店街のお店を分析してみますと、高度成長期に住宅がどんどん建ち、人口がそれに伴って増加して、必然的に通勤・通学の動線にある商店街は、ものを置いていればどんどん売れるという状況の中で商売をしてこられました。

しかし、バブル崩壊後、人口増も陰りを見せ大型店・チェーン店は変化に対応し、POSなどのデータを基にシステマティックな店舗オペレーションを行ってきました。しかし、商店街のお店は変化に対応できずに、依然として待ちの商売を継続している状況から、お店の前はたくさんの人が通っているのに、お店にその人たちが入ってこないという結果になっている場合が多くみられます。

このような状況の中で、商店街組織としては商店街会員のお店を盛り上げるために、街灯のLED化や歩道の整備などのハード事業と、商店街全体で行われるお祭りのようなイベント開催といったソフト事業を実施していますが、お祭りの一瞬は商店街に多くの人が集まり屋台などの店頭での売り上げはそこそこ作れるのですが、それが終われば元の状態に戻ってしまいます。このような活動は住民に対してのサービスという意味では必要性はあると思いますが、抜本的な改善にはなっていない状況です。

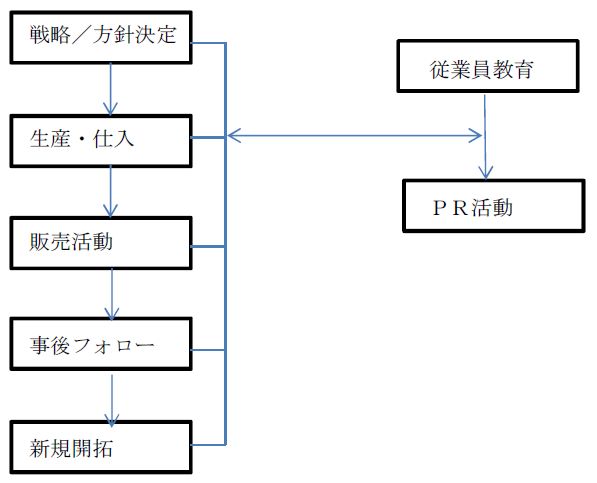

商店街支援の方向性と具体的戦略

私が基本的に商店街を支援する場合に重要視しているのは以下の2点です。

1. 商店街の魅力は個店の魅力の集合体である

2. 商店街は買い物(食事含む)機能を中心とする地域のインフラでなければならない

この2点を踏まえた支援活動をする土台として、お店が外部環境を理解して、お店のもつ魅力を発信するという意識を持っていただく必要があります。

そこで、戦術として行っているものが次の3点です。

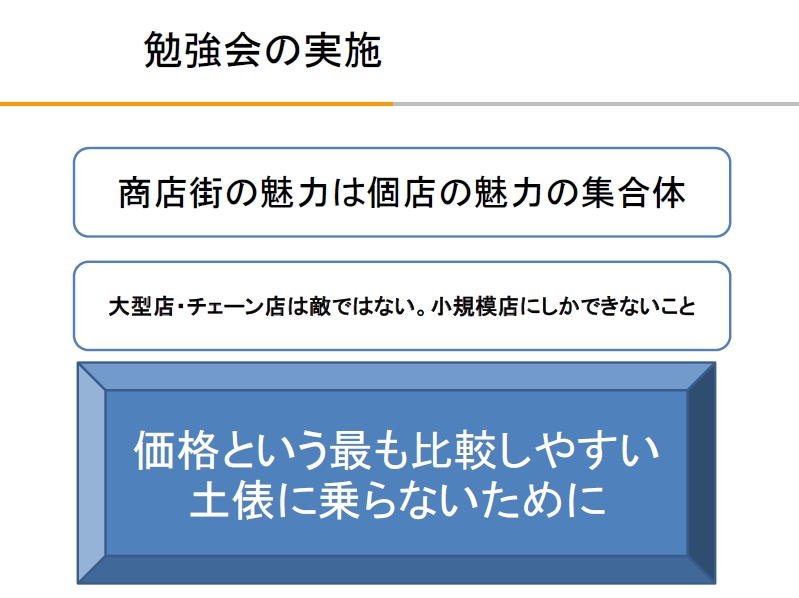

1. 価格という最も比較しやすい土俵に乗らないお店作りの勉強会

2. お店の魅力を地域住民に発信するプラットフォームを商店街が提供する

3. 現在行っている年間イベントを商店街のプレゼンスが高まるように改善する

勉強会についての骨子は以下の内容です。

お店の価値を再構築し、それを訴求していくことで、素通りしてしまっている潜在顧客を取り込んでいくことで、商店街のお店の売り上げを上げることができるという勉強会で、それぞれのお店のコンセプトを3回にわたって自分で作りこむというワークショップです。

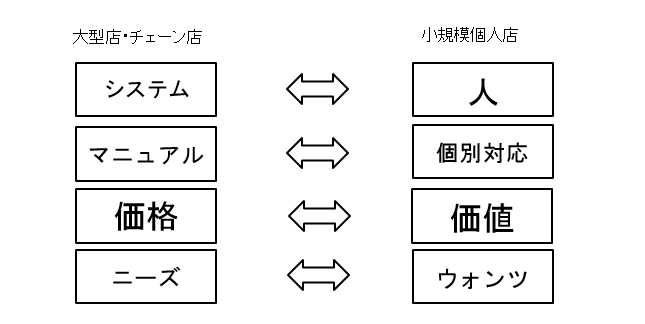

2番目のお店の魅力発信を個店として点で行うのではなく、商店街全体の面で行う事業ですが、愛知県岡崎の商店街から始まった「まちゼミ」を参考にさせていただいて、「沼袋親交会学園祭」として28年10月に実施いたしました。

目標の20講座をクリアして23講座を開催し、地域住民にお店の魅力を伝え、さらに、地域住民とのコミュニケーションの中で、いろいろな要望などマーケティング活動もできるというものです。

コンセプトは、「手作り感と親近感」です。

この企画に参加された約90%のお店が、やってよかった、2回目も参加したいというアンケート結果になって、沼袋親交会役員会で第2回目の実施が決定されました。

最後に、現在行っているイベントについて、役員会の方々が毎月のように準備や実施に大変ご苦労されているところを拝見して、こんなに大変な苦労を地域の人たちのためにやっているのに、そのご苦労が伝わっていないと痛感したことろから、もっと地域の住民や商店街会員の方々に商店街のプレゼンスを高められるように改善していくようにしたいということから、現在役員会での企画会議に参加しその方向性で支援をしています。

写真のようなイベントについて改善提案をしているところです。

以上

2017年1月

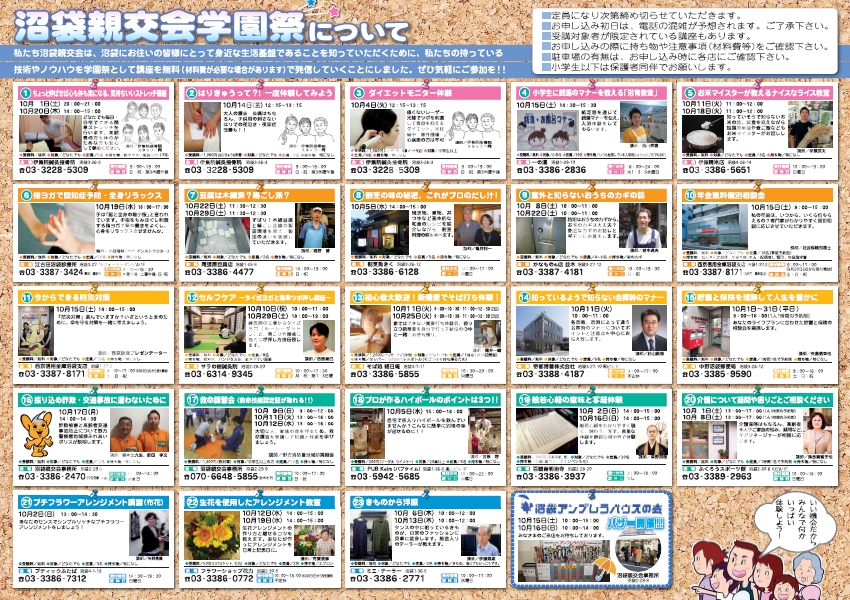

方南銀座商店街 アドバイザー活動報告

杉並中小企業診断士会 内田 信久

平成27年度より東京協会で実施している「商店街支援事業」にて杉並区内にある方南銀座商店街振興組合の支援を担当しています。支援のきっかけは、JOPYに参加した際の同商店街への診断実習になります。診断実習では、JOPYに参加した診断士それぞれの視点で活性化に向けた提案をしております。その中の一つにホームページの刷新について提案しており、兼ねてからホームページの更新を課題として考えていた理事長の想いと重なり、支援を行う事となりました。それから約2年間ホームページ刷新するための会議でのファシリテート及びコンテンツの作成行うなどの支援で、一つのテーマで長い期間をかけた活動が始まります。

・商店街の概要

方南銀座商店街振興組合は、昭和28年に商店会として発足(昭和41年に振興組合認可)してから、60年以上の歴史がある商店街です。場所は、杉並区南部に位置し中野区と隣接しています。東京メトロ丸ノ内分岐線の始発・方南町駅を中心とし、東西に走る「方南通り」、南北に走る「環状7号線」が交差する地域です。大きな道路でエリアが分断されており、複数の商店街が存在していても不思議がない地域特性ですが、一つの商店街として現在約160店の加盟店で組織されています。方南町駅を中心として半径1Kmの人口は、約5万7千人で、25歳~45歳の年齢層が多く居住しています。周辺には大型マンションが増えてきていること、方南町駅の改修によって新宿方面からの直通運転が計画されていることもあり、今後も商売をする上で魅力的な街です。

・活動内容

今回の支援は、冒頭で記しましたとおりホームページの刷新をメインテーマとして始まりました。支援を始めた当初は、新しいホームページ作成までのプロジェクト期間を6カ月と目標設定し、理事長、若手4名と私で「ホームページ作成委員会」を組織し、月1回のペースで会議を開催し、HP作成までの工程について会議し、次回までに各メンバーが必要な作業をする形としました。今回のホームページ作成にあたっての基本方針として、更新作業を誰もがタイムリーに対応する事ができるよう、クラウドサービスを利用して、自前で作り上げることを目指すこととなりました。しかし、家業で忙しい中で仕事終わりの夜に開催する会議と、仕事の合間に慣れないコンテンツ作成とデザインをするには期間が短く、あえなく当初目標とした期間が経過してしまいました。理事長と相談の上、メンバーの意見を尊重し、緩やかな目標を示しながらプロジェクトを進めることとしました。会議では、ホームページ作成の事にかぎらず、イベント企画についても活発に議論されることも多く、新しいHP開設の際には、イベントも絡めてHPの存在を知ってもらう事となり、無事2016年9月に公開(http://www.honancho.net/)することができました。ゆっくりながら公開までたどり着くことができましたが、情報を更新するための仕組みづくりに課題が残っている面もありますので、引き続き支援を続ける予定です。

図 1 更新したHP

2016年12月

中小企業のリスクマネジメント

(リスクは思いがけないところに潜んでいるリスク)

岡 正煕

はじめに

事業活動では思いがけないリスクに遭遇する事がしばしばあります。単純な手続きのミスから、会社を倒産にまで追い込む大規模なものまでとさまざまです。

もちろん対応を考えてはいるのですが、タイムリーに適切な処理をすることが困難なケースも多いようです。本稿では特に中小企業に的を絞って策を考えてみます。

中小企業といっても、従業者3~4人のレストランから100人規模の工場とじつにさまざまな会社があります。ここで20人から40人くらいの会社に絞り込んで解説します。しかしここで述べることができるのは、注意点のみです。リスクの種類や態様は会社や事業者にとってすべて違いますから、すべての事業に適用できるような基準的なものを作ることは困難です。実際に会社に行って実情を調べ、その会社に適したシステムを構築することが必要です。何をするにしても同じことですが、すべての真実は現場にあります。

リスクマネジメントについては、会社の規模が大きくなると相応の体制を築いているようですが、中小企業ではまだこれからの会社が多いようです。中には当社はきちんとした組織で管理しているという会社もたまにありますが、倉庫や店舗などの現場を見ると、それはどの程度のものか、すぐにわかります。商品が散乱していたり、動線の効率が極めて悪いなど、改善の余地はまだいくらでもあるところが多いようです。そしてこれらの状況が持続すると大きいリスクへつながっていくのです。

どこかの社長が「工場は宝の山」と言っていましたが、まさにその通りです。これから一緒に宝さがしに出かけましょう。

冒頭で述べたように、すべての会社でやり方や考え方が違います。したがってここでは原則論を中心に説明し、具体的なことは現場から学ぶという事で進めます。

リスクマネジメントにも特定の目標があります。それを実施可能なところまで落とし込んで、実施し、レビュー、改善して、新規スタートへという流れに変わりはありません。当然失敗して損失を被ることもあります。ただしそれで終わりとしないで、失敗は教訓として次回に役立てるという心が大切なのです。

また、リスクに対する普段の事業姿勢について説明してあります。実際に事故が発生した場合は別の扱いをすることになりますから留意ください。

リスクはどこにあるか

リスクを抑えるためにはどのようなリスクがあるのか洗い出す必要があります。通常は人、物、金の3つから検討します。これにITリスクを加えることもあります。

①人:人材確保、人材育成、後継者

②物:設備投資、事務所関連、工場在庫

③金:資金調達、資金運用

従来はこれでよかったのかもしれません。しかし現状は違います。単純に人のまねばかりしていても会社の発展はありえないという状況です。

しかし最近の状況をみるとこれだけではすまなくなっています。その原因としては、経済拡大に伴う取引等の大型化、複雑化、多様化等があります。前述したITリスクもこれに該当します。

経験のないことも多く、うかつに踏み込むと結果は大損という事も少なくありません。

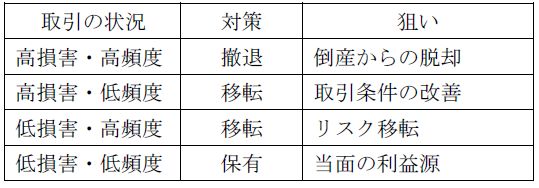

リスク目標と対策

前述した事項を基本として自社の事情を調べて対策が必要な項目の洗い出しを行います。リスクが発生してからでは遅いので、日常業務の中に取り込んで、常に相互に注意しあい、完成に向かっていく努力が大切です。従業員に向けた研修や実習を定期的に実施することも欠かせません。

リスク洗い出しの方法として次の見方もあります。これはかなり使われているようです。リスクの発生頻度と利益額の関係からリスク対策を考えます。

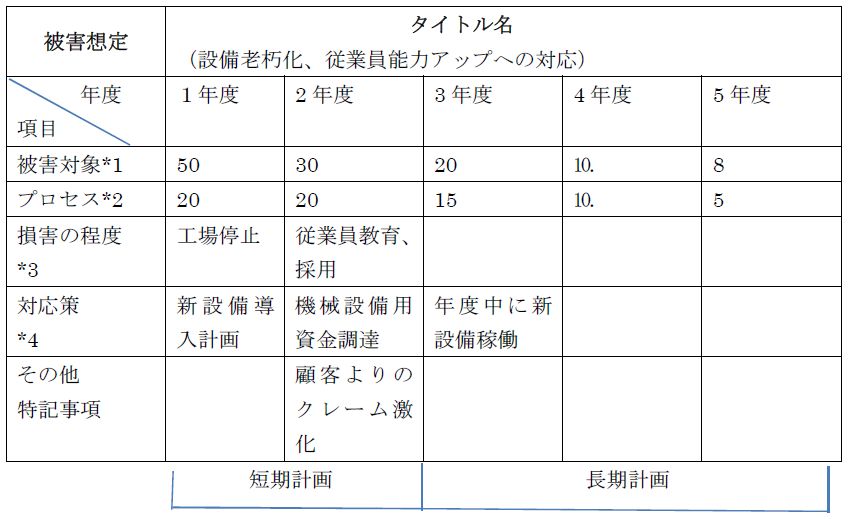

リスク対策シートの案を以下に示します。

「想定被害」とはリスクによってもたらされた金額です。当然毎年減っていくことが前提です。したがって表題は「リスクによる被害額」などとしてもいいです。当該年度の「リスク損失」のすべてが含まれるのです。

*1.人、物、金 必要であればその他

*2.5W1H

*3.会社や部門問への影響度、顧客からの評価など

*4.SWOT分析

洗い出しができたら経営計画を作成

経営計画にはリスク対策で予定したことがすべて盛り込まれていることが求められます。できるだけ数字で実績が分かるようにします(できなければ文章でもやむを得ないが)。その状況は社内監査などで明らかにすること、そして社内外の関係者に知ってもらうことが重要です。そのためにも広報部門などが果たす責任は大きいのです。もしも経営が違った方向に向かっているなら直ちに修正しましょう。

これまでリスクマネジメントに関して,ほんとの概略だけのべてきました。リスク管理が会社経営にとっていかに重要かがお分かりいただければ幸いです。

リスク管理は経営活動の重要な部分を占めており、これがうまくできているかどうかで会社の業績も大きく変わってきます。ぜひ自分の手を動かして会社の状況を確かめてください。繰り返しますが、どこに今まで気が付かなかった損失が隠れているかわかりません。

まずやっていただきたいことは、決算関係書類のチェックです。特に貸借対照表です。気が付いていない簿外債務がないとは言えません。次に現物と帳簿の突合せです。

そしてこれを実行するのは「社長」または「経営者」です。

部下任せになどしないように。

2016年11月

北新宿四丁目商友会のイベント「ちびっこまつり」や、取組みについて

新宿区中小企業診断士会 西川 智哉

【北新宿四丁目商友会について】

当商店街は、JR 東中野駅から徒歩10分圏内に位置する商店街である。近くに高層マンションやスーパーがある一方で、比較的人通りが少ない商店街となっている。

昭和25年「柏木五丁目商友会」として発足し、昭和46年に「北新宿四丁目商友会」に改名された。

【イベントの盛り上がり】

平成28年10月2日に開催された「ちびっこまつり」は、子供のみならず大人も楽しめるものが豊富にあり、大勢の人で賑わっている。

実施内容は、卵・お菓子の無料配布、模擬店、魚のつかみとり、射的、焼き鳥、たこ焼き、おでん、抽選会、ちびっこ和太鼓、阿波踊り、模擬競り、マジックショー等、バラエティ豊かで創意工夫がなされている。これは、商店街の会員である個店の方々や、協力者の方々の努力、会長のリーダーシップの結晶である。

チンドン屋さんによるショー

盛り上がる阿波踊りの様子

【個店の持続的な売上向上への取組み】

祭りが大盛況である一方で、イベント開催の効果が個店の持続的な売上向上にどこまで役立っているか?という更なる期待感や疑問が湧いてくるのである。

イベントの準備段階では、イベントの盛り上がりや効率性に目標をおいて準備を進めているが、「個店の持続的な売上向上」という視点を入れ、そのために何が出来るかを考えていく事が今後の課題といえる。

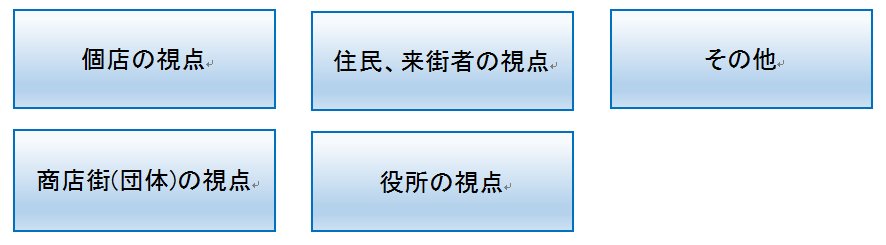

【商店街としての機能を考える】

北新宿四丁目商友会は、“生活サポーター制度”を2年程前に試験的に実施している。以下の図のように近隣住民の高齢化という地域の状況に合わせて、個店がどのような価値を提供していけるかを考え取組んだ、素晴らしい事例だと思う。

こういった取組みを実施していくためには、当然ではあるが商店街をとりまく環境を含めた現状をしっかり把握する事が重要となる。

【商店街を俯瞰し現状を把握する】

北新宿四丁目商友会に限ったことではないが、「商店街の現状」を把握するにあたって留意しなければいけないこととして、以下のような「複数の視点」があり複雑ということだ。

実際に現場で話をしてみると、それぞれの立場で商店街に期待している事がズレていることが多い。

これら立場の違う視点を俯瞰した上で、商店街の運営に助言が出来る中小企業診断士の役割は極めて重要であると考える。

商店街の支援において、してはいけないことは、「祭りが盛上れば」とか、「生鮮3品の店舗が在れば」といったスポット的な基準でのみ見てしまうことである。

視点の違いを感じた例として、①近隣に大型スーパーが出来た商店街がある。生鮮食品を販売していた小売店は打撃を受けたが、飲食店は仕入が便利になり集客効果が上がり、地域住民も便利になり喜んでいた。

また、②ある駅前商店街のNO.1繁盛店(会長の店)はネットショップで全国に〇〇を販売している。よって、商店街の賑わいには一切関係が無い。(むしろマイナス)

2016年10月

魅力ある商店会主催イベントへの再出発

— 長崎銀座商店会 -

豊島区中小企業診断士会 藤間 政雄

(1)長崎銀座商店会の概要

長崎銀座商店会は、西武池袋線の始発駅・池袋駅から2駅目の東長崎駅南口から千川通までの全長300m範囲内にある店舗及び事務所の加盟店で構成されています。

東長崎駅周辺には、長崎銀座商店会(加盟 約80店舗)のほかに5つの商店会があります。当駅の1日平均乗降人員数は約3万人弱で、朝夕の通勤通学、買物・飲食等の往来はありますが、時代の流れもあり、徐々に商店街の賑わいが失われているように感じられます。

(2)『第1回夏祭り』の開催

・ 開催日時 : 平成28年8月21日(日) 午後6時~9時(雨天決行)

・ 開催場所 : 東長崎駅前 南口広場 及び 東京信用金庫前

・ 演 目 : 『阿波踊りと歌まねトークショー』 (司会者 東(あずま) 京助)

① 助六太鼓

② 村上みつぐ(歌手)と 高円寺ビックリ連による「阿波踊り」

③ 濱尾 真理亜(歌手)

④ 斉藤 京子と美川 憲二「歌まねトークショー」

・ 模 擬 店 : 焼きそば・焼き鳥・かき氷・ポップコーン・ヨーヨー・飲料

夏祭りチラシ 模擬店開催

第一回夏祭りは、初めての試みで長崎銀座商店会主催、南長崎五丁目町会及び南長崎商店連合会(南口5商店会)の協賛で開催されました。

鈴木長崎銀座商店会々長の開会挨拶で始まり、高野豊島区長の来賓祝辞、豊島区会議員及び地元町内会長等の多くの来賓出席がありました。南長崎五丁目町会有志の方々による東京信用金庫前では模擬店では、焼きそば・焼き鳥・かき氷・飲料等の販売も行われ、来街者数も近年にない多数で大盛況でありました。無事にイベントを終了できましたことは、鈴木会長をはじめとして、商店会役員及び町会役員・有志の方々のご協力の賜物であったと痛感しております。

(3)商店会主催イベントの転換

今年の夏祭りイベントは、今までとは大きく趣向を変え、地元町内会や他の商店会に協賛を呼び掛けて計画・実施されました。このイベントは、地元住民の結束力と住民間の親密度の向上が図れるように商店会会長はじめ役員一同で約半年前より計画を練ってまいりました。少しでも昔の商店街の賑わいを取り戻し、地域コミュニティの活性化を図りたいとの信念のもとに、町会の近隣住民を巻き込んだ取り組みとしました。

4年前から毎年開催しています『ワンコイン/NEWどっきり市』と銘打ったイベント効果は、役員会に新規に若手店主の参加など商店会活動に目に見えて表れております。

しかし、単独での商店会イベント開催は、加盟店の減少や高齢化等により商店会内のマンパワー等に限界が生じています。

今後は商店会が町内会・商店連合会との連携強化を図り、協力して継続的なイベント開催を行っていくことが、活気ある地域街づくりにつながると確信しております。

(4)魅力ある商店会主催イベントへの再出発

長崎銀座商店会は、町会や他商店会との緊密な関係構築を図り、さらなる魅力ある地域の商店街になることを目指しています。地元や近隣地域からの来街者数増加を図り、活気ある商店街として愛され、親しみと利便性等を肌で感じ取って貰えるように行動しております。

そのための第一歩として商店会主催イベントの再出発に着手したところです。今後の活躍をご期待していてください。

2016年9月

鷺宮商明会商店街イベントについて

~ まちなかのバル「鷺飲夜」 ~

中野中小企業診断士会 安井 悦高(やすい よしたか)

今回は中野区鷺宮の鷺宮商明会商店街が開催した、街バル「まちなかのバル・鷺飲夜」についてご紹介したい。

1.商店街の概要

鷺宮商明会商店街は西武新宿線鷺ノ宮駅北口を中心に広がる商店街であり、組合員は約160店舗の規模である。鷺ノ宮駅は急行で新宿から2駅と通勤・通学に便利な立地であり、近隣地域(鷺宮1~6丁目)には約16,000人が居住する住宅地である。

地域情報誌である「さぎプレ」の発行や、地域の恒例イベントである盆踊りを開催して地元住民との繋がりを作りだしている地元住民に愛される商店街である。また、ゆるキャラ「さぎプー」を誕生・活躍させてイベントを盛り上げている。

2.まちなかのバル「鷺飲夜」の概要

街バルは、3~5枚綴りのチケットを購入し、参加店舗でチケットと引き換えに複数の店舗で飲食を行う商店街の来客を促進するイベントである。普段入りにくい店舗も気軽に入店でき、1ドリンク1品なので長居もしないため多くの来客が望めることから、顧客にも店舗にもメリットがある。

2016年はまちなかのバルとして中野区内で3か所(鍋屋横丁:4月、中野駅南口:5月、鷺宮:6月)が開催され、鷺宮での開催は2年目となる。

「鷺飲夜」での参加店舗数は21店舗であり、居酒屋、イタリア料理、アジア料理、中華料理などと多彩な店舗が参加した。

「鷺飲夜」の運営は、鷺宮商明会の青年部が中心となり実施した。鷺宮商明会青年部は、意欲的に準備を進め、新しい試みにも積極的に取り組む活発な組織である。

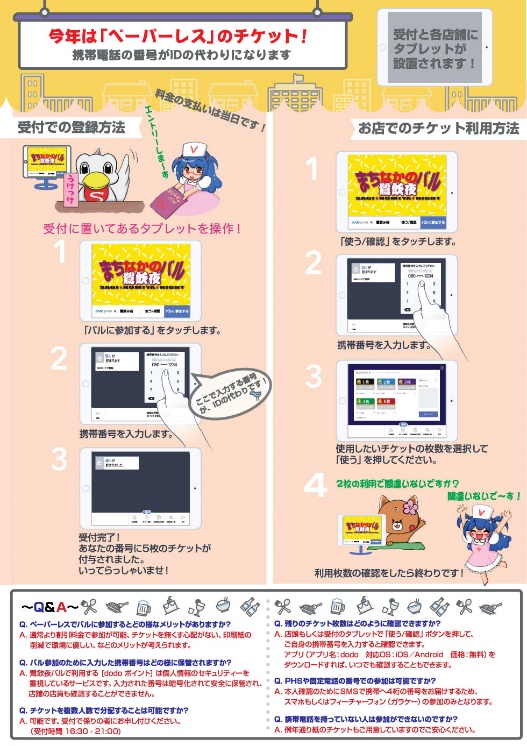

今回、特にご紹介したいのは、街バルイベントで初めてペーパーレスチケットの取り組みを行ったことである。

3.街バル初!ペーパーレスチケット方式

前述の通り、街バルではチケットを利用するが、「鷺飲夜」ではペーパーレスチケットを導入した。筆者が知る限りでも街バルでは初の試みである。

利用方法は、従来の紙のチケットと変わりがないのだが、受付時や利用時の対応が少し異なる。まずは、利用者が紙のチケットの代わりに電子チケットを購入する。購入時に利用者の携帯電話番号を登録すると、電子チケットが付与される。そして、利用者は自分の気に入ったお店を訪ね、店舗に備え付けのタブレット端末に、登録した携帯電話番号を入力する。これにより、自分の利用可能チケット数が表示されるので、利用枚数を指定する。携帯電話番号の登録や店舗でのタブレット端末の操作があるが、街バルでの飲食の流れは紙のチケットの利用と変わらない。

ちなみに、携帯電話を持っていない利用者、また携帯電話番号の入力をしたくない利用者のために、一般的な紙のチケットも用意した。2通りのチケット発行となり、受付スタッフや店舗従業員の繁雑さは増したが、大きな混乱とはならなかった。

4.まちなかのバル「鷺飲夜」のペーパーレスチケット方式は成功したのか?

筆者は、このペーパーレスチケット方式での街バルは成功したと考える。

ペーパーレスチケットという初めての試みに対して、大きな混乱もなくイベントを遂行できたことや、来客数の大幅増加(前年比30%増、2015年:約1,700チケット=340名、2016年:約2,200チケット=440名)が理由である。

店舗での混乱が少なかったのは、運営した鷺宮商明会青年部がきめ細やかに対応したことが特に大きい。店舗への事前の説明や当日支援だけでなく、ペーパーレスチケットのシステムを提供する会社との調整や機器・通信環境の調達、準備もしっかり行っていたのが印象的である。推進する運営組織が新しいことにチャレンジし、事前の準備も含めて参加店舗も一体となって協力していただけたことがイベントを成功させる要因であると感じられた。

もっとも、来客数増加の要因としては、ペーパーレスチケットの話題性だけでなく、2016年開催の中野街バルイベントで3番目であることや、鷺宮商明会での2年目の開催によるイベントの浸透も要因といえるであろう。

「鷺飲夜」の成功事例をもとに、他イベントなどでの活用や他商店街などへの展開など、商店街活性化の一つの可能性として検討できるのではないかと考える。

2016年8月

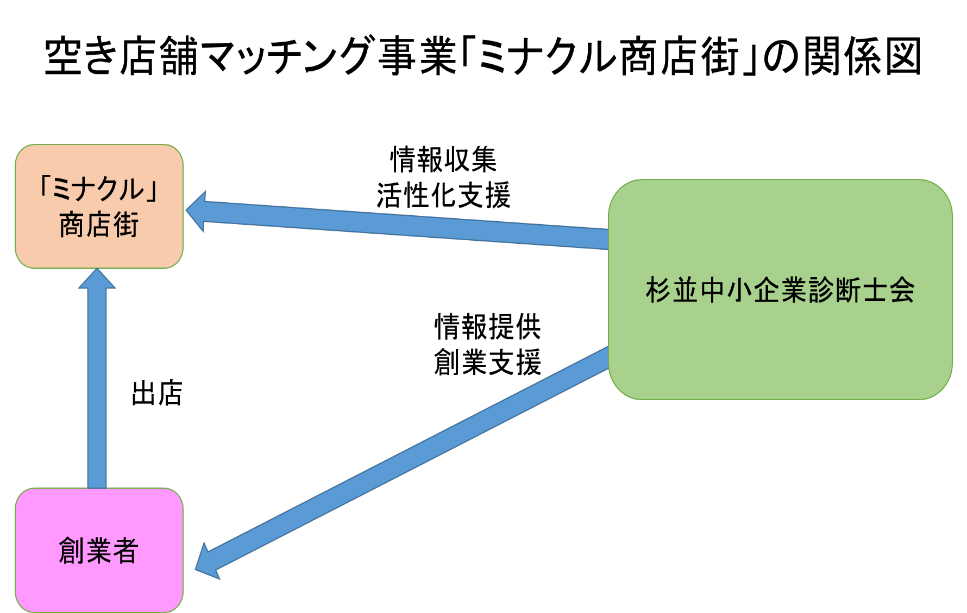

杉並区協働提案事業「空き店舗のデータベース作成と商店街・創業者のマッチング事業」

杉並中小企業診断士会 鈴木 香織

杉並中小企業診断士会は杉並区が地域の課題解決のために募集している協働事業提案制度採択事業に「空き店舗のデータベース作成と商店街・創業者のマッチング事業」を提案し、採択されました。平成28年度から開始した他にも前例のない事業のため、本格的に成果が出るのはまだ先の話になりそうですが、これまで杉並中小企業診断士会が主力として行ってきた創業支援と商店街支援との相乗効果を考えたアイディアから出ていると言えます。

これは、創業者と杉並区内の商店街の空き店舗をマッチングすることを目的とした事業です。空き店舗対策と商店街活性化に前向きに取り組む区内の商店街を「皆が来る商店街」という想いを込めて「ミナクル商店街」と呼びやすく名付け、診断士がその魅力を収集して発信する一方で、「ミナクル商店街」にある空き店舗の情報も杉並中小企業診断士会のWebサイト載せます。

一般的な不動産情報のWebサイトとの違いは、「商店街の魅力を伝える」「適した事業内容は何か」という情報を点にあります。

さらに杉並中小企業診断士会が商工相談や創業セミナー等を通じて知り合った創業者に対して「ミナクル商店街」の空き店舗への出店を勧めます。

成立した創業者に対しては、販促費用10万円の補助が出るほか、杉並中小企業診断会でフォローアップを行い、空き店舗に出店した創業者の経営が軌道に乗るように支援を行います。

また、「ミナクル商店街」に対しては、商店街アドバイザーとして登録した診断士が商店街の強みや新たな可能性を発掘し、更に魅力のある商店街になるための取り組みを支援します。

空き店舗の多い商店街は、様々な要因が考えられます。しかしながら、例えば立地が悪いという状況であれば隠れ家風をコンセプトとした集客方法や、商店街の環境に適した業種を勧めるなど、診断士として開業後もサポートでき可能性は大きいと考えらえます。

自分で空き店舗を見つけても調べてみると、所有者に貸す意志がないなど、複雑な事情があり、なかなか一筋縄ではいきません。不動産業者や商店街関係者の理解や協力も不可欠であり、現場に合った支援が診断士に求められています。

2016年3月

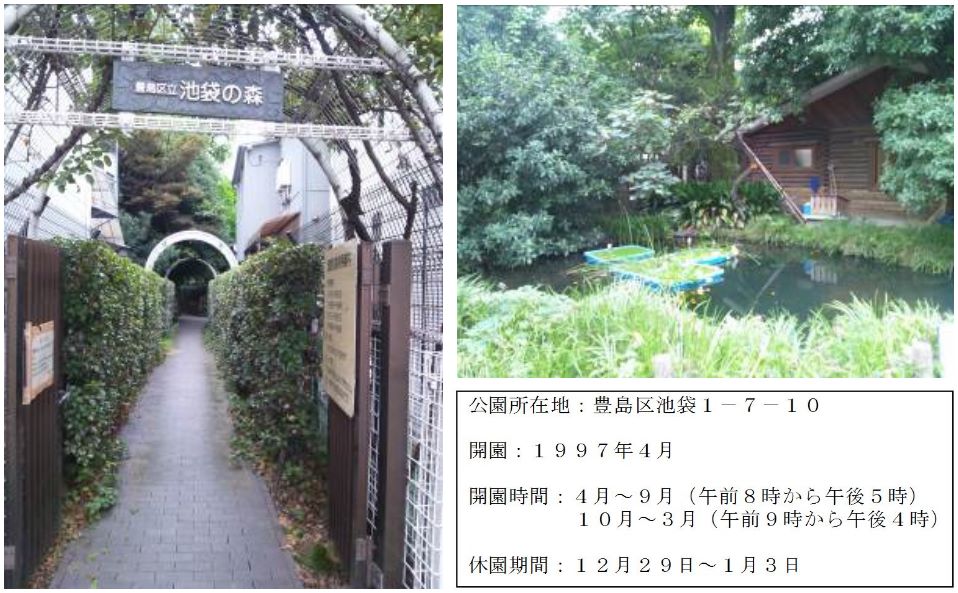

『池袋の森』で「アゲハとトンボを飛ばそう」

豊島区中小企業診断士会 柳沢 隆

■『池袋の森』

池袋駅北口を出て、徒歩5分ほど平和通りを歩いていると、豊島区立『池袋の森』があります。周りはビルに囲まれ、正門入口は分かりにくく、こんな場所に“森”があるとは思いもよりません。この森は豊島区立の公園で、東京大学名誉教授であった林政学者の故島田錦蔵博士が住んでいた屋敷跡を豊島区が管理しているものです。

『池袋の森』の特徴は、小さい敷地ながらベニバナトチノキ・メタセコイア・ラクウショウ・コウヨウザン・ユリノキ・ヤマナシなど、主に外来種の樹木の大木が生育していることです。特に、園内中央の大きなユリノキは、日本にこの樹木が定着する前に博士が研究用に外国から導入したものです。このような大木があるため、繁華街にもかかわらず、ヒヨドリ・メジロ・ウグイス・セキレイなどの野鳥も多数観察されています。

さまざまな樹木に囲まれた広場や井戸水を汲み上げた池などがあり、トンボやカエル、野鳥、昆虫などが観察できる、都心では少し珍しい自然観察スポットととして、隠れた“都会のオアシス”となっています。自然環境を保全するという見地から、動植物の生態系を壊さないようにできるだけ自然の姿を維持するよう関係者が努力しています。

■「アゲハとトンボを飛ばそう」

『池袋の森』がある平和通りには「池袋平和通り商店街」があります。東武東上線の線路沿いに、川越街道へ抜ける通りに面した約560mの商店街です。当商店街は、この『池袋の森』を活用して「アゲハとトンボを飛ばそう」という活動を行っています。商店街の店先、通りに面した裸地、空地、保育園、幼稚園、小学校、公園などに蝶の吸蜜花や食樹を植えることで蝶を飛ばし、また、『池袋の森』の池でヤゴを育てトンボを飛ばそうという活動です。以前は周りにカラタチの垣根があり、そこではナミアゲハが多く飛んでいたそうです。その原風景を元に商店街全体を池袋の森をテーマとしたイメージで環境改善整備を行っています。

池袋にお越しの際には、この『池袋の森』でちょっとした自然を味わってみてはいかがでしょうか

2016年2月

~まちなかのバル~商店街(中野区)の取り組み

中野中小企業診断士会 稲垣 裕充

1.中野のバルイベント「まちなかのバル」

今から2年ほど前の2013年11月6日(水)、中野区内で初めてとなる街を舞台としたバルイベント「第1回まちなかのバルin中野駅南口」が開催されました。

ご存知の方も多いと思いますが、バルイベントは通称「街バル」と言われる飲み歩きイベントで、特徴は以下のようになります。

| ①まず1枚600円~800円程度で4~5枚綴り(1冊3,000円~4,500円)のチケットを購入してもらう。 ②そのチケット1枚で参加店舗1店にてバルイベントの為に用意されたメニューを飲食していただきます。(主にワンフード&ワンドリンク) ③当日使い切れなかったチケットは「あとバル」と称して、一定期間内に割引券として利用可能です。 ④来街者は次から次へ飲食店をハシゴして飲み歩くことで、普段は入る機会のない“新しいお店の味”を発見でき、次回以降の敷居も低くなり暖簾をくぐりやすくなります。 ⑤老若男女問わず、カップルもグループも、一人でも楽しめます。 |

「まちなかのバル」は2015年までに中野駅南口エリアにて計4回おこなわれ、2015年7月には西武新宿線・鷺ノ宮駅エリアでも「第1回まちなかのバル鷺飲夜(さぎのみや)」を開催されました。今年4月中旬には3エリア目となる鍋屋横丁周辺でも開催される予定です。

2.「まちなかのバル」は実行委員会の手作りイベント

私が中野南口駅前商店街の吉田会長にバルイベントの企画を提案したのは、約4年前の2011年秋でした。今では全国いたるところで開催されていますが、当時は「バル?何それ?」という反応が東京ではほとんどでした。提示したパワーポイント資料を一読後すぐに会長から「是非、やりたい」と言っていただきましたが、その後、当初に見込んでいた補助金を利用した場合、様々なルールに制約されて本質的な部分を損ないかねないことがわかり、黒字化必須の自力開催イベントを目指すことになりました。そして、補助金に甘えることができない以上「開催に最後まで付き合ってくれる信頼できる人々の組織」が必要になりました。

そうして会長の奔走により、2年後に「まちなかのバル実行委員会」が発足しました。イベントの経験豊かな(一社)中野区観光協会の山本氏が実務面の中心となり、幹事商店街である中野南口駅前商店街と近隣商店街はじめ中野の街の活性化に高い意識と熱意を持つ有志が、参加店舗の募集や取材から、イベント参加者の勧誘、当日の運営に至るまでの、販促物制作以外を自分たちでおこないます。イベントの受付が終了する21時からはメンバー自身がイベントに参加して、自分たちも楽しみなら、イベントの成功を祝います。

「まちなかのバル」は生まれて2年余りの、まだこれからのイベントです。

各エリアの幹事商店街が中心となり、そんな実行委員会のバトンを次のエリアに渡しながら、少しずつ広がっていく途上にあります。

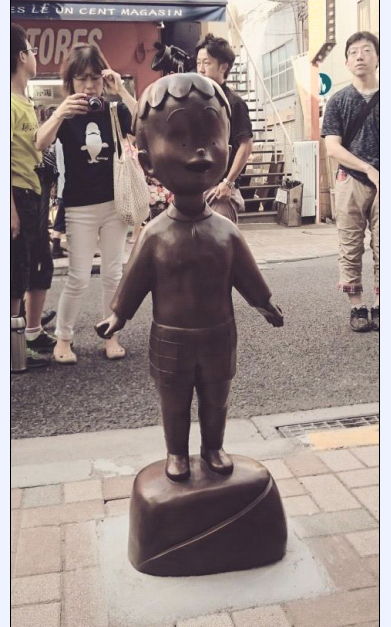

第1回まちなかのバル受付風景

バル参加者

モニュメント「コボちゃん」

2016年1月

キック・オフ/オフィスとパールセンター商店街 -私の一押しのまち阿佐谷

【阿佐谷キック・オフ/オフィス】

杉並区が阿佐谷地域区民センターの1階に作った創業支援施設がオープンして13年になります。事務所用として提供している24時間利用可能な9室と会議室があり、各部屋には光ファイバー接続のLANケーブルが来ています。入居期間は2年です。

2014年4月より杉並診断士会が杉並区から受託を受けました。現在、毎週水曜日の相談日に会議室を相談室として入居企業の相談に応じています。相談員としては、私を含めて2名が毎週交替で務めています。

今までに入居した企業の業種は、個人向けサービス業がもっとも多く、次いで企業向けサービス業、ソフトウェア制作業などです。個人向けサービス業では、福祉関係のほか、外国人支援、海外留学支援、成人教育など多彩な事業者が入居していました。現在は、建築物やイベントを光で演出するデザイナー、自ら企画した雑貨を中国に製造委託して成功しているネット通販の個人事業者など、個性的な事業者が入居していて、お話しするときは大きな刺激をもらっています。

【阿佐谷パールセンター商店街】

杉並区でも有数の賑やかで、阿佐ヶ谷駅の南側から青梅街道まで続く商店街で、七夕祭りは有名です。ふだんでも日中は人通りが絶えることがありません。キック・オフ/オフィスからも近く、私もよく利用します。

この商店街を歩いての楽しみに、日本と世界各地の文化に触れられることがあります。日本の民芸品を集めたお店のほかにドイツの民芸品の店もあります。沖縄文化に触れられる店も昨年アンテナショップができて、2店になりました。世界各地から取り寄せたコーヒー豆を選べる店もあります。

阿佐谷にお越しの際は、さまざまな文化に触れて非日常の体験をされてはいかがですか。

2015年12月

地域の集客力とは?

JCG 佐々木 康志

私は勤務先のオフィスが都心にあります。通勤は便利なのですが、中央線や山手線の通勤ラッシュには、もうだいぶ嫌気がさす今日このごろです。一方、経営支援関係の仕事で地方に行くこともあります。その際に、地方のお客様とお話をする中で、そのお言葉から、あらためて気付かされることがあります。

1.東京と地方の違い

東京と地方の違いは何か?と聞かれたら、私は「人の多さ」と答えます。人が多く訪れる街のビジネスはとても活況を呈しています。あちらでもこちらでもモノやサービスが提供されています。ヒトとカネが循環し、SNSで情報が連鎖的に広がっていきます。私のオフィスは渋谷区の神宮前にあり、原宿駅周辺の竹下通り、表参道をほぼ毎日歩いています。言うまでもなく、とにかく人が多い。中高生が多いのは昔から有名ですが、ここ最近は外国人ファミリーの姿も良く見かけるようになりました。彼らは何を目当てにやってくるのでしょうか?「売っているものがカワイイ」「有名人が行く街だから」「歩いている人がみんなオシャレだから」といった「その人にとっての原宿の魅力」を求めて「外」からやってきます。「外」からやってくるのは、消費者だけではありません。この界隈で目にとまるのは「若い飲食店起業者」です。雰囲気のあるアジア料理など、狭くても特徴的なお店が新陳代謝的に出店・閉店し、人気が出た店はさらに人気が高まります。しかし高い地代・家賃を支払って開店しても、そうそうすぐに満員御礼になるわけではないし、リピータを獲得できる保証もありません。しかし、リスクを上回る魅力「出店する理由」がこの街にはあります。このようにして人の増加がさまざまな商業施設、そして雇用をも生み出しています。

イメージ写真:竹下通りの真横で施設建設中の様子

2.地方のお客様のお言葉から

地方企業の経営者から、こんなご要望をいただいたことがあります。「都心の情報が知りたい。地方では情報がとれないから教えてくれないか?」。さらにお話を進めると「やれることはだいたいやった。今は良くても次を考えないとだめだから・・・。」「一企業単独で出来ることにはもう限界がある。このままでは人の流出が止まらない。地元をもっと活性化したい。」とおっしゃっていました。欲しい情報とは、集客力の高い地域の成功事例(例えばショッピングモール等の商業集積や地域ブランド形成等・・・)のことです。しかし、「それは自分の目で見て、肌で感じた方が良いのでは?」と申し上げると、「見ている暇がない。」「県内からなかなか出ることができない・・・。」とのことでした。

3.地域集客パワーの源泉

企業の集客力の場合なら、①製品・サービスがニーズをとらえているか?②本質価値がターゲットに認識されているか?③買いやすい(行きやすい)か?という尺度で考えることが出来ます。しかし地域となると、それだけでは説明がつかないように思います。原宿の例では、「そこに行くべき理由」がないと人は集まらない。そして、それは単独の企業だけでは作るのは難しい。某大手ショッピングモールの「桁違いな集客パワー」はインパクトがあります。しかしながら、それが全てではないと思うし、それだけで十分とも思えません。

4.“そこに行くべき理由”づくりは支援できるか?

「まちづくり」という言葉があります。一企業の枠を超えた中小企業の地域ネットワークづくり、行政をも巻き込んだ街のコンセプトづくりであり、地域の集客パワーが向上し、活況になっていくプロセスはやはりスゴイと思います。特に、様々な利害や思惑が交錯する意思決定には、多大な時間もエネルギーも要すると想像します。都内の、とある企業の若手経営幹部の方とお話する機会がありました。その方は池袋のチャイナタウンの例をあげながら、「人が集まる理由の形成は、そう簡単な話ではないと思います。長い時間がかかるし、種々な問題も起きますからね」。確かに単純な話ではない。我々支援者が誰にどういった支援ができるのか(すべきなのか)は、その場面、場面の状況やタイミングによって変わってくると思っています。

2015年11月

「宿ブラ(じゅくぶら)」~高田馬場

・・・“鉄腕アトム”と“バル辛フェスタ2015”

新宿区中小企業診断士会 和田 敦登

新宿区“おもてなし大学1期生”和田敦登です。今回は、官民をあげてイベントに取り

組む新宿区の高田馬場を気ままに歩いてみました。今流行の宿ブラ(じゅくぶら)です。

10月7日(水)17時頃 高田馬場駅に降りると、“鉄腕アトム”のリズムカルなサウンドに迎えられました。熱狂的な“手塚ファン”の私は条件反射で、心が躍ります。当地は、“アトム”出生の地と言われています。

漫画家の故手塚氏が仕事場を構えたのは、早稲田通りに面した高田馬場の商店街の一画。手塚氏は、高田馬場や早稲田の商店街の支援を積極的に行いました。この伝統は今も引き継がれており、高田馬場駅近くの高架下には、手塚マンガのキャラクターが描かれた壁画があります。手塚プロダクションがデザインしたものです。また、東京・高田馬場商店街で始まった「アトム通貨」は、着実に流通量を増やし、全国に広がっています。(記事の出所:月刊「事業構想」4月号)

今日は、新宿内藤とうがらしを使った期間限定のオリジナルメニューを楽しむ「バル辛フェスタ2015」の最終日。手塚プロダクションのI氏が大会のお世話をされており、お会いすることも楽しみで、BIGBOX高田馬場の1Fイベント会場に向かいました。

新宿内藤とうがらしを味わう!

400年前、江戸中で評判だった新宿内藤とうがらしが復活し今、新宿の各地域でその普及

活動が活発に繰り広げられています。10月4日を「とうがらしの日」とし前後6日間「とうがらし」をテーマに新宿の新しい歴史、文化、観光、物産を紹介する“新宿内藤とうがらしフェア”が新宿各地で開催されています。「バル辛フェスタ2015」はその中の一つで、高田馬場、早稲田において飲食店28店が参加(協賛)しています。

(記事の出所:“新宿内藤とうがらしフェア”パンフレット)

I氏と5分程度歓談を楽しんだ後、フェスタの醍醐味、新宿内藤とうがらしを味わう旅(商店街)に出かけようと、ふとマップを見ました。参加した飲食店のジャンルはイタリアン、和食、居酒屋、バーと多岐にわたっていますが、場所も相当広範囲に分布していました。

こうしたイベントへの取組みは、有志の方々が個店一軒一軒に働きかけ、その努力と歴史の積み重ねの中で、少しずつ組織化され、認知されていくものだと改めて認識しました。

高田馬場にはこうしたイベントを支える(有志の)方々が数多くおられ、人のつながりを大切にする文化があります。この町が本当に好きなのだと思います。

バル辛チケット(飲食券)を買って訪れたのは歩いて5分のS居酒屋参加店

ご主人と意気投合。からし料理の強い刺激とお酒の勢いで心地よくなり、今日の(私の)ツアーガイドは1軒目で突然終了しました。面目ありません!

2015年10月

池三商店街紹介

豊島区診断士会 齊藤 祐一

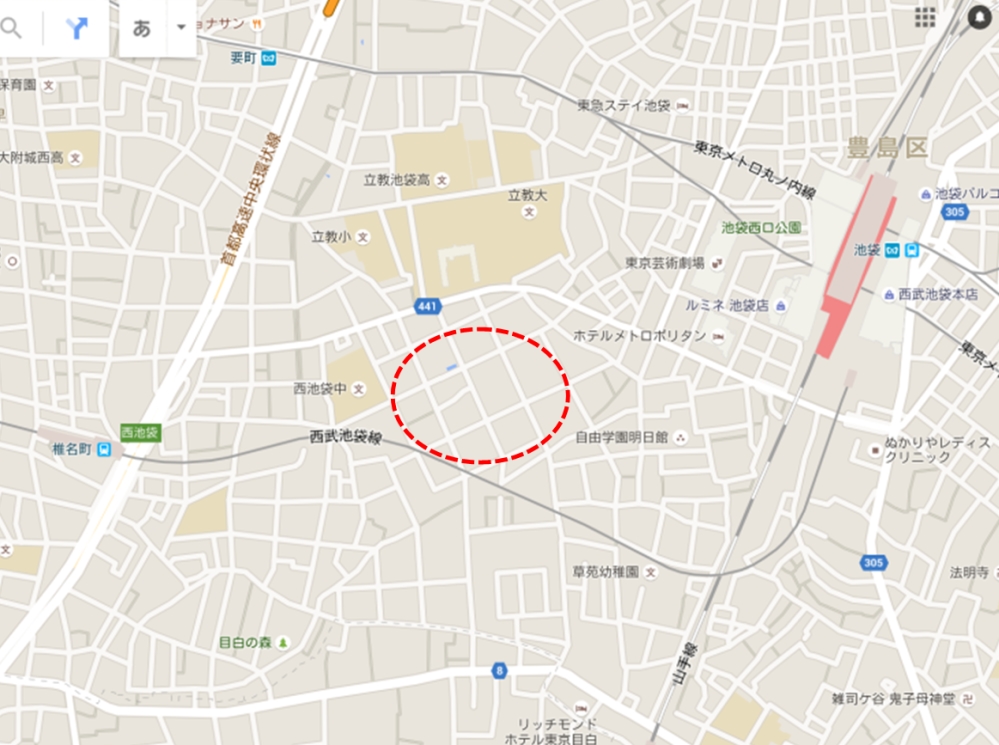

1.商店街立地

池三商店街は、西池袋三丁目エリアを中心とした商店街です。池袋駅、目白駅、西武池袋線椎名町駅、有楽町線要町駅の4駅に囲まれた四角形地帯のほぼ真ん中に位置し、各駅からは約10分の距離にあります。

北側の大通りを隔てて立教大学があり、池袋西口の繁華街とも至近距離ですが、この商店街は周囲の喧騒な雰囲気とは対照的に真空地帯のような静けさの住宅街の中に点在しています。複数の有名大学が徒歩圏内であり、文教地区との評価もあります。店舗が縦横の通りに拡散しているため、通りの街灯に掲げられたフラッグが、商店街としての一体性をアピールしています。

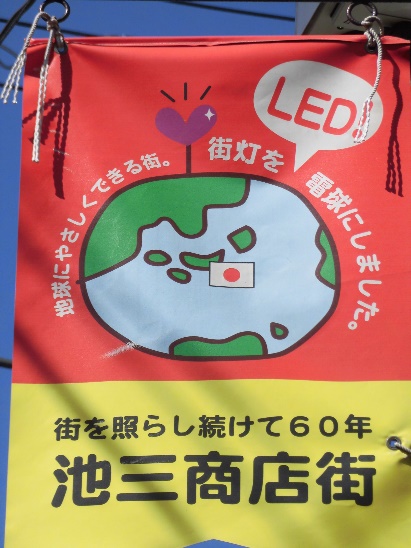

2.組織・活動

商店街組織の設立は昭和25年頃。以来60年余り、この地区の生活の基盤を担ってきました。「街を照らし続けて60年」、縦横に交差するいくつかの路地のこのフラッグが目印です。

会員数は約60店で、加入率はほぼ100%。地域の生活に密着した商材・サービスの店舗が目立ちます。町内の生活必需品を賄う商店街といえます。

組織活動は、枡田商店街会長と役員を中心として活発です。季節のイベント すいか割り大会(7月)、餅つき大会(12月)は毎年盛況で、地域住民との絆作りの場となっているようです。役員会はひと月半に一回程度コンスタントに開催。その他に、新年会、夫婦同伴の食事会、イベント後の懇親会などで、会員の親睦をはかっています。会員の多くが当地区の学校の先輩・後輩の関係にあり、仲が良く集まりの良い組織といえます。

3.課題と支援活動

当商店街でも個店の減少が進んでおり、一般的には賑わい策や店舗誘致策が求められているとも言えます。個店の減少に伴って、今は生鮮三品を担う“まいばすけっと”が進出して、商店街の核となりつつあり、また昨年“セブンイレブン”が開店し、人の流れを作りだしています。最近では、行列のできるラーメン店“BASSO ドリルマン”が、商圏外から人を集めています。

美大受験生の集う“すいどーばた美術学院”も存在感を放ちます。このような、商店街の利便性や価値を増すような流れもありますが、一部を除き各個店へのシナジー効果は難しいのが現状です。

商店街通り 核店舗“まいばすけっと” 美大受験の“すいどーばた美術学院”

支援活動としては、役員会とイベントへの参加を通して、お困りごとの相談を受けていくことが、診断士に期待される第一の役割です。具体的には、商店街に対して、区の施策紹介、イベントの支援、他商店街の成功事例紹介など、個店に対しては、個店診断、繁盛店セミナー、補助金の紹介などを予定しています。

4.今後の方向性

豊島区の統計によれば、西池袋全体(1~5丁目)は、世帯数10,562、人口16,215人(H27年9月1日)と豊島区屈指の住宅街を背後に抱えており、文教地区のイメージに加えてマンション建設によるファミリー層の流入も顕著です。

池三商店街は、この西池袋の住宅地を中心とした地域住民の生活需要に応えている商店街であり、この地域住民の利便性を高めながら、イベントなどにより関係性を深めていく取組みに加えて、魅力ある個店づくりが今後も課題となっていきます。

役員会でのアイデアレベルでありますが、定期マーケット開催、街コミュニティの確立、区のHPなどによる情報発信などが提案されています。

この支援制度を通じて、上記のような商店街からの自発的なアイデアの実現をお手伝いしていきたいと考えています。

2015年9月

中野区商店街連合会とのタイアップ事業

中野中小企業診断士会 谷 進二

中野区商店街と診断士会のかかわり

NPO中野中小企業診断士会と中野区商店街連合会とは、過去よりタイアップ事業を実施してきました。最近では、個別商店街の活性化を目的にした事業である「スクラム事業」を通じて関係を深めてきました。

スクラム事業は、2008年より事業が開始され、今では中野区商店街連合会とNPO中野中小企業診断士会タイアップのコア事業となっています。

スクラム事業では個別商店街の活性化を目的に、商店街に診断士が伺って、イベント活性化や組織化の支援をしています。年度によって支援する個別商店街の数は違いますが、2015年現在、区内10商店街と活性化活動を実施している事業です。

以下、個々について概略をご紹介します。

1)スクラム事業

調査事業

2014年度に全スクラム商店街を対象に調査事業を実施しました。

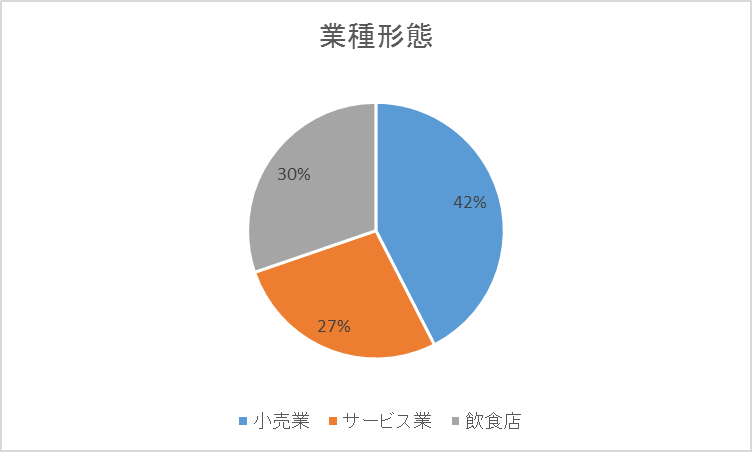

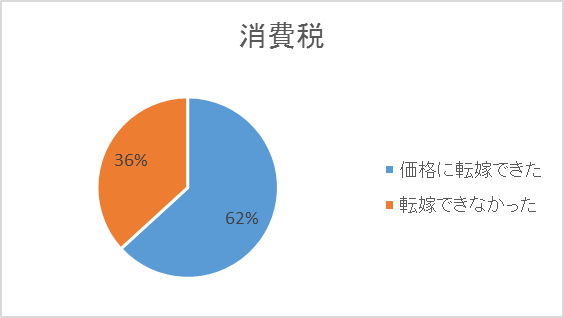

設問は経営形態・業種形態に関すること、営業年数・売上状況・消費税増税の影響に関すること等でありました。

このうち、業種構成は、約42%が小売店で、サービス業です。飲食店は30%を占め、その中で酒場・居酒屋は約22%になっています。

この調査を通じ、また他商店街との比較を可能にすることにより、それぞれの商店街の位置づけを明確にし、今後の展開に役立てようとしています。

セミナー事業

2013-14年は野方商店街振興組合と沼袋親交会にて実施しました。

野方では若手育成と個店強化を目的にコミュニケーション術や、イベントづくりを学習しています。少しずつですが、若手の育成と個店経営力向上に成果が見え始めています。

沼袋では、スモール・マーケティングや店舗コンセプトの作り方を学び、発表会も実施しました。また本年度は、商店街会員のお店の魅力を発信し売上に直結する事業としてまちゼミを提案し、役員会において平成28年10月に開催すること決定しました。

今後もセミナーを継続することにより、連帯感が生まれ、徐々に成果が見えてくることを期待しています。

かせいチャンプロジェクト

都立家政商店街振興組合の活性化の目玉として、かせいチャン創生プロジェクトを2010年より実施しています。着ぐるみ作成は当然のこと、女子美術大学の協力による「かせいチャン七福神」の製作、モニュメントの製作、情報誌「かせいチャンネル」の定期発行等を展開するとともに、かせいチャンの露出度を高めた結果、知名度は着実に高まってきています。

中野バル

中野南口駅前商店街のある中野南口駅周辺は、中野区の平均よりも高い率で人口が増加しており、当商店街にとっては追い風の状況ですが、飲食店や金融・不動産等のサービス業が多く、物販店が少ないために「大売出し」等のイベントは行えず、代わりのイベントを模索していました。

そこで、「まちなかのバルin中野駅南口」を企画し、年2回ペースで開催しています。

「まちなかのバル」は、中野駅南口周辺を飲み歩き・食べ歩きするイベントで、参加者は購入したチケットで、参加店舗から特別メニュー(1ドリンク1フード)の提供を受け、今まで入ったことの無かった“新しいお店の味”を発見できます。本年度も継続的に実施することにより、イベント期間のみではないお客様の獲得に結び付けようとしています。

2)NAKNOブランド事業

NPO中野中小企業診断士会は、本年度より、「NAKANOブランド」プロジェクトを中野区商店街連合会の委託事業として実施することとなりました。

この「NAKANOブランド」プロジェクトは、中野区商店街連合会様が2008年度より展開してこられた、食のブランド事業である「逸品グランプリ」事業をさらに発展させていこうとするものです。

「逸品グランプリ事業」は中野区商店街連合会様に加入している店舗と区民が一体となって参加し、中野区の食文化の頂点を競い合うイベントです。実食メニュー部門と土産品部門に分かれ、それぞれの部門ごとに審査会でグランプリを決定します。2015年2月の審査会では、中野区の飲食店2,000店以上から約100店舗がエントリーされました。

「NAKANOブランド」プロジェクトは、この逸品グランプリの土産部門品に工業品、工芸品、サービス等を加えて展開を予定しています。そして、NAKANOブランドの周知活動を通じて、中野区内の商店街および個店の活性化を図ることを目的にしています。

まとめ

現在、NPO中野中小企業診断士会と中野区商店街連合会は、「スクラム事業」、および新事業である「中野ブランド事業」で、さらに関係を深めるべく推進しているところです。

今後もNPO中野中小企業診断士会は中野区商店街連合会とのタイアップを通じて、本当の中野を発信していく次第であります。

![]()

2018年12月 平成30年度 城西支部 地域支援ゼミ活動報告

2018年 3月 平成29年度 地域支援ゼミ実施報告

2016年 2月 平成27年度 地域支援ゼミ実施報告

1月 平成27年度地域活性化支援事業(4区コンペ)の審査会結果

2015年 7月 城西支部主催商店街支援キックオフ大会の報告書

平成30年度 地城支部 地域支援ゼミ活動報告

地域支援部 阿部 恭子

城西支部地域支援部では毎年地域支援ゼミを行っていますが、本年度は平成30年10月6日13:30より中野区産業振興センター大会議室にて開催しました。今年の地域支援ゼミは「働き方改革」をテーマにし、基本的な知識を学ぶほか、4区及びJCGで活躍しておられる方々をお招きし、中小企業診断士としてどのような活動・働き方をしているのか、ざっくばらんに語って頂きました。

第1部では、基調講演として昨年度の東京都働き方改革宣言企業巡回・助言業務事務局にて活躍された齊藤拓会員から「働き方改革」について発表頂きました。

<発表概要>

働き方改革は単に労働法遵守のため行うのではなく、仕事を見直す契機として捉えていくことが大切。進めるためには「経営者の強いリーダーシップ」と、「全社員の協力」、「細かい工夫を一つ一つ積み上げていくこと」が必要である。

第2部では四区診断士会及びJCGの診断士計5名による「本人の働き方」や「働き方への考え方」などを発表頂きました。

<豊島区中小企業診断士会 太田尾憲治会員 発表概要>

自分たちの世代は大学で学んだ後、定年まで会社に在籍でき、再教育の必要はなかった。今後の人生100年時代においてはそれでは逃げ切れない。自分自身は、豊島診断士会で多くのことを学ぶことができ、ここまで活動することが出来た。

<中野中小企業診断士会 林啓史会員 発表概要>

企業内診断士でも自分は、各種セミナー、コンサル、など数多くの副業を行ってくることが出来た。ドラッカーの言うようにもう1つのキャリアを持つべきである。とにかく何にでも手を挙げることと、タイミングを逃さないように準備をしておくことが大事である。

<城西コンサルティンググループ 宮井英行会員 発表概要>

「働き方改革」というが「働かせ方改革」ではないか。働き方改革を行うことにより、人材獲得に繋がる。労働条件ホットラインでは職場における人間関係の悩み相談も多く、この点に気をつけることが離職防止になる。人手不足の中、外国人が辞めないような職場づくりの支援を行っていきたい。

<新宿区中小企業診断士会 石田正和会員 発表概要>

企業内診断士として活動している。本業はSEだが、所属している会社では東日本大震災を契機に改革し、現在残業はほとんどない。診断士としての活動は、商店街支援、補助金審査などどんな仕事にでも手を挙げてしまって忙しい。今後は自分自身の生産性を上げていきたい。

<杉並中小企業診断士会 新田慶子会員 発表概要>

医療機器やヘルスケア、健康経営などが専門としており、沖縄と東京で半分ずつ仕事をしている。ある月は完全オフの日は1日しかなかった。ジムでの運動、睡眠時間、食事のバランスなどに気をつけている。仕事を重要度と緊急度で分類し、時間の使い方を意識して行動していくことが大事である。

5人の発表の後、ワークライフバランスはどうなのかを探るため、各自の1日の平均的な行動時間を書いて頂きディスカッションを行いました。※順不同

1日15時間働いている方が2名おられ、全員が1か月に完全オフの休日は0~2日しかないと回答でした。

また、診断士は報告書作成を休日にも行っており、それを勘案すると労働時間に対する報酬は少ないこと、診断士会等の雑務もけっこう時間がかかるなどの意見がでました。

以上のことから、会社勤務の人に比べ中小企業診断士は働きすぎであるが、「ヒトに喜んでもらえる」「自分自身が成長できる」など仕事にやりがいを感じており、健康を害するような苦にはなっていないということが明らかになりました。

39名のご参加をいただき、懇親会でも活発な意見交換があり、城西支部会員、四区及びJCGの交流を促進できました。城西支部には、企業内診断士の方、独立診断士の方、新人診断士の方、様々な立場で活動をしておられる方がいらっしゃいます。この地域支援ゼミが、皆様の今後の活動のヒントになれば幸甚でございます。

平成29年度 地域支援ゼミ実施報告

地域支援部 佐々木 康志

城西支部地域支援部では毎年、地域支援ゼミを開催していますが、本年度は平成30年2月10日13:30より、中野区産業振興センター大会議室にて、「非観光地のインバウンドの可能性」をテーマに3部構成で実施いたしました。

★目的は以下の通り

① 東京都の観光政策を理解し、その中で診断士が個別に対応できる支援内容を把握する。

② 留学生の目から見た、本当のインバウンドニーズについて紹介してもらい、非観光地のインバウンドニーズを発掘する。

③ 若手診断士や企業内診断士の地域支援活動への参加を支援する。

【第1部】 基調講演として東京都産業労働局 観光部振興課 総括課長代理 片山 泉氏に「観光の現状と取組み」を発表いただきました。

都内における外国人旅行者の訪問先、訪都外国人旅行者が行った活動等がされ、トリップアドバイザー

の外国人の口コミ例が重要。観光ニーズは「日本食を楽しむ」が第1位だが、ショッピングや街歩きを楽

しむ傾向が上昇中。外国人旅行者が求めるものは、東京の日常生活に根ざした体験に関心を持ってい

ること等が紹介され、非観光地の需要に大きなヒントをいただきました。

【第2部】 城西支部域内の商店街の方々や中小企業診断士による取り組み事例などの紹介が行われました。

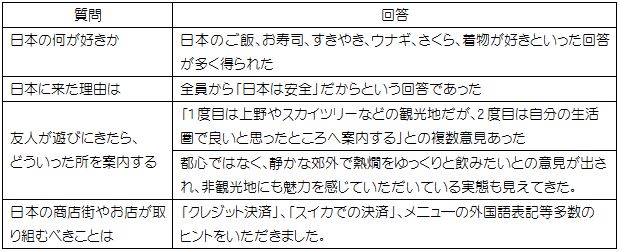

【第3部】 外国人留学生へのインタビューを行い、本音でのインバウンド目的やニーズを多数スピークアウトしていただきました。(中国、ベトナム、韓国、ウズペキスタン、ネパールご出身の計7名)

その一端をテーマ別に紹介いたします。

以上、今回はインフル猛威の中、13名の前日キャンセルがあった中で44人のご参加をいただき、非常に活発な意見交換が実施され、懇親会でもその熱気は高まるばかりでした。今回の企画への参加者の満足度は高いものであったと確信しております。

平成27年度 地域支援ゼミ実施報告

地域支援部 佐々木 康志

地域支援部では平成27年度の地域支援ゼミのテーマを検討するにあたり、城西支部会員の皆様にお願いし、アンケートに回答いただきました。その結果、皆様の関心が最も高かったテーマが「地方創生」です。これを踏まえて本年度は、大成建設株式会社 都市開発本部 公民連携プロジェクト部の原耕造課長をお迎えし、「地方創生に向けたPPP/公民連携の活用」についてご講演をいただくことになりました。講演は2月20日(土)中野区立商工会館で15:00から2時間にわたり行われました。当日は冷たい雨が降り天候は良くありませんでしたが、約40名の参加者があり、たいへん熱気ある講演となりました。

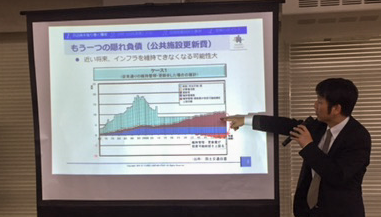

講演では、まず自治体を取り巻く環境として、自治体の財政が苦しく(負債増大)なっていることや、人口減少・高齢化だけでなく、地域の建設物が老朽化(建物の団塊世代)しており、その修繕費もままならない状況であること、また自治体の統合によって重複している施設も存在していることが説明されました。

こうした状況の中で行政は、民間資金だけでなく、民間のアイディア創出による提案を必要としているとのことでした。さらに民間提案制度の事例や提案のポイントについて、実際の具体的な事例を交えながらわかりやすく説明されました。最後にPPPは大手企業だけのものではなく、地域の中小企業にとって大きなビジネスチャンスであること、積極的に自治体にアプローチしていくことが重要であることが語られました。原課長はとても誠実で親しみやすい方で、受講者から飛び出したいくつもの質問に一つ一つ丁寧に答えていただきました。講演後の懇親会も最後までとても盛り上がり、あっという間に時間が経過した有意義な半日となりました。

平成27年度地域活性化支援事業(4区コンペ)の審査会結果

地域支援部 柳沢 隆

平成28年1月25日(月)に毎年恒例の地域活性化支援事業審査会(4区コンペ)が、支部長および各区診断士会・JCGの会長・理事長、地域支援部長の計7名を審査員として、LEC中野(第一研修室)で開催されました。

各区診断士会およびJCG からそれぞれ1件ずつ選ばれた応募提案について、発表者のプレゼンテーションの後、各審査員よりの質疑応答という流れで審査が行われました。審査は、実現性、新規性、有効性、地域性の4つの視点から5段階評価で各審査員が採点し、合計得点で順位をつけるものです。今年度からはオープン参加で傍聴できるようになり、発表模様については、城西支部の会員限定で配信された映像を見ることができます。

下記の応募提案のうち、豊島区中小企業診断士会が大賞(賞金10万円)、杉並中小企業診断士会が特別賞(賞金4万円)という審査結果となりました。

【応募提案】

「地域検索エンジン構築事業」(新宿・中島正樹)

「創業者向け”空き店舗ツアー”による商店街活性化」(JCG・藤井尊則)

「ブランディングによる地域活性化企画」(中野・黒﨑広行)

「居酒屋インバウンド」(杉並・小島康)

「伝統工芸会に対するハンズオン支援」(豊島・田中理、近藤隆)

※発表順・かっこ内発表者敬称略

城西支部主催商店街支援キックオフ大会の報告書

地域支援部 長谷川 綱雄

|

豊島 |

松田 武 |

椎名町すずらん通り商店街 |

|

柳沢 隆 |

池袋平和通り商店街振興組合 |

|

|

齊藤 祐一 |

池三商店街 |

|

|

杉並 |

豊岡 来実 |

南阿佐ヶ谷すずらん商店街振興組合 |

|

内田 信久 |

方南銀座商店街振興組合 |

|

|

木田 裕芳 |

荻窪南口仲通り商店会 |

|

|

新宿 |

嶋田 伸 |

神楽坂商店街振興組合 |

|

西川 智哉 |

北新宿四丁目商友会 |

|

|

中野 |

杉野 洋一 |

野方商店街振興組合 |

|

相川 尚之 |

中野南口駅前商店街 |